名画からファッションの歴史が見える [私的美術紀行]

(同展チラシより)

(同展グッズ)

(同展グッズ)先月東京都現代美術館で開催されていた「ラグジュアリー;ファッションの欲望」という展覧会に行って来ました。娘が友人からもらった招待券をみて初めて知ったファッション展でしたが、20世紀のオートクチュールデザイナーの作品(洋服)を中心に、16世紀から20世紀までの豪奢な服飾美術品を展示した大変興味深いものでした。

“『着飾るということは自分の力を示すこと』というパスカルの言葉は、自らを華やかに飾り立てる人々の欲望の一面を的確にとらえている”と、展示品の解説パンフレット冒頭にも書かれていましたが、『着飾ることは自分の力を示すこと』という展示コーナーはまさに骨董品のような豪華絢爛な衣装が並んでいて圧倒されました。

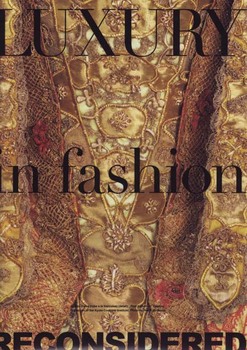

(18世紀フランスの男性用衣服:生地拡大;同展絵はがきより)

金糸銀糸を用いた物が多かったのですが、中にはイギリスの姉妹用に製作された約5000匹のインドの玉虫を刺繍にしたペアのドレスという珍しい物も展示されていました。女性服が華美なのは当然ですが、男性服も負けずにデコラティブでした。

大量生産のファッション衣料が出回っている現在でも、自分好みに着飾るためにはある程度の財力が必要ですが、織物や縫製技術が今ほど発達していなかった時代には、着飾ることは自らの財力・権力を誇示するために格好なツールであったようです。

(同展チラシより)

ロココ・ファッションの展示品で、「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」と呼ばれた18世紀の女性服は、技巧を駆使したリヨンの絹織物に過剰な装飾が施された衣服でしたが、この衣服を着用したマネキンは、映画や肖像画で見たマリー・アントワネットのような巨大な髪型でした。これでは馬車に乗るのも一苦労どころか、歩くのもままにならなかったのではないでしょうか。

(マリーアントワネットの肖像:絵はがきより)

マリー・アントワネットは、結髪師が組み立てた軍艦、馬車などを頭上に載せていたそうですが、娘のあまりにも豪奢な衣服や髪型の噂を伝え聞いて、オーストリアの女帝である母マリア・テレジアが、過剰なファッションを諫める手紙を送ってきたことを思い出しました。母の心配は後にフランス革命による処刑という最悪の結果で的中してしまうのですが、断頭台にのぼる前日まで過ごしていたコンシェルジェリー牢獄の中で着ていた簡素な白いドレスは新しい流行のものだったといいます。しかも牢獄でもお針子が雇われ、獄中にあっても貴婦人達は朝昼晩に着替えをしたとか。

今回の展示会の企画監修をなさった深井晃子さんは、服飾史家、キューレーターとして有名な方ですが、服飾史と美術史の学際という独自視点による著書を私は以前から愛読していました。

最新刊の「ファッションから名画を読む」では、マリー・アントワネットのエピソードをはじめ、ルネッサンスから19世紀までの絵画を中心にとりあげています。この著作は、“服飾をツールに美術史を読み直す”というものですが、これまでの美術史では見過ごされてきた思いがけない発見もあるので読み応えがあります。

(画家が着ているジャケットは17世紀前半オランダから広まった市民服;

フェルメール「絵画芸術の寓意」:絵はがきより)

(クラナハ「ユディト」;

クラナハは当時ザクセンで流行していた

”下着を覗かせるスラッシュ・ファッション”を着せて描いた:絵はがきより)

(アングルは当時の流行を正確に伝えた肖像画を描いた:

「名画とファッション」より)

1999年に出版された上質紙のカラーグラビア書籍「名画とファッション」は、“名画の魅力をファッションから鑑賞するニュータイプの美術ガイド”なので、堅苦しくなく見ているだけでも楽しめます。

ところで、今回展示されていたシャネルやディオールなど20世紀のオートクチュール・デザイナーによる衣服は、まるで『シネマファッション』を見ているような感じでした。その中で、シャネルのドレスはその時代の“働く女性を意識した服作り”だったからでしょうか、古さを感じさせないセンスで、現代女性の仕事着にはともかくパーティドレスとしては十分に通用しそうに思いました。

私たちが若い頃は、オードリー・ヘップバーンの映画を見て最新のパリ・モードに憧れたものですが、そのパリ・モードを支えたオートクチュールのお針子さん達も今や『絶滅危惧職種』とか。

先日地上波テレビで放送された映画「プラダを着た悪魔」をみましたが、インターネットなどで情報伝播速度が飛躍的に速くなった現在、『シネマファッション』は映画を通して過去のファッションを懐かしむツールになっているのかもしれません。

2010-02-10 14:43

nice!(1)

コメント(0)

コメント 0