「チューリヒ美術館展」で、スイス人の審美眼をフルコースで味わう [私的美術紀行]

(展覧会チラシ)

2014年12月15日まで開催の「チューリヒ美術館展~印象派からシュルレアリスムまで」を鑑賞してきました。

金融で栄えてきた街・チューリヒ市民のコレクションが元になって作られた美術館が誇る近代美術の傑作74点がユニークな構成で紹介され、スイス人の審美眼の確かさを改めて認識。

絵はがき★モネ『国会議事堂、日没』★

(1904年)

モネはこの年、デュラン=リュエル画廊で予定より1年遅れとなった「ロンドン、テムズ川の風展」を開催。連作37点を展示し大成功を収めた。

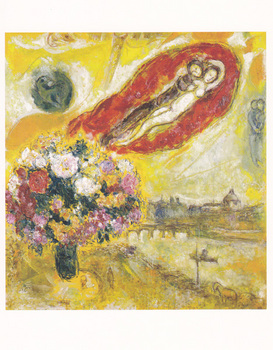

絵はがき★シャガール『パリの上で』★

(1968年)

モネやシャガールなど日本人にもお馴染みの芸術家を特集した「巨匠の部屋」と、美術の運動や歴史を紹介する「時代の部屋」が交互に並ぶことで、美術史初心者も楽しく鑑賞できるようになっていたので、同行した娘も大満足の展覧会でした。

本展覧会の作品の中から私が気に入った作品などを順路に沿っていくつかご紹介します。

最初の展示室は北イタリアの山地出身で、独学でアルプス山中の風景と素朴な人々を描いたセガンティーニの2作品。

2番目の「モネの部屋」には縦2メートル×幅6メートルの睡蓮など6点が展示されています。

絵はがき★モネ『睡蓮の池、夕暮れ』★

(1916/22年)

初来日となったモネ晩年の大作は「外に貸し出すされるのは2度目」とのこと。

紫がかった水面に映える夕日の輝きや木立などが背景に溶け込み、抽象画に近いといわれている作品。

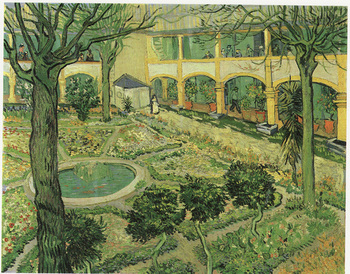

次の「ポスト印象派の部屋」にはゴッホや、ゴーギャン、セザンヌ、アンリ・ルソーの作品が並びます。

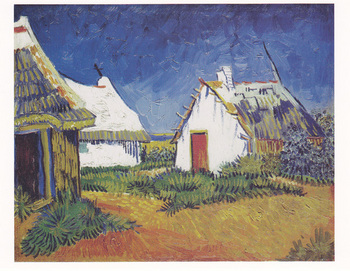

絵はがき★ゴッホ『サント=マリーの白い小屋』★

(1888年)

パリから地中海に面した漁村へやってきたゴッホの気持ちの高ぶりや喜びが、鮮やかな色遣いや躍るような筆遣いあらわれているといわれる作品。

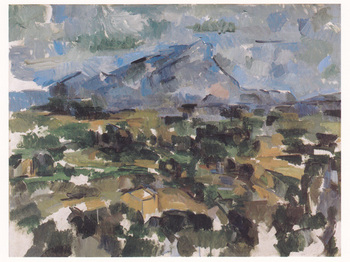

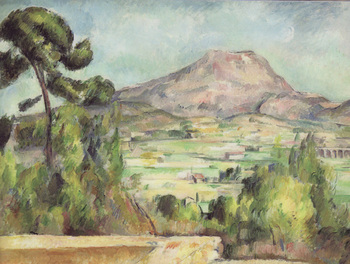

絵はがき★セザンヌ『サント=ヴィクトワール山』★

(1902/06年)

セザンヌは、彼の精神的支柱ともなっていたサント=ヴィクトワール山の姿を繰り返し何度も描いているが本作はセザンヌ晩年の作品。

続いて「ホドラーの部屋」、「ナビ派の部屋」を鑑賞。

今年の夏、「冷たい炎の画家~ヴァロットン展」が話題になったスイスの画家、フェリックス・ヴァロットンの作品は「ナビ派の部屋」にありました。

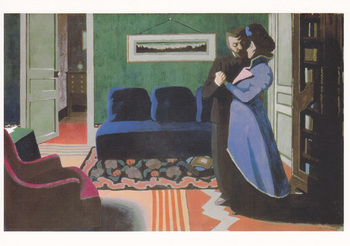

絵はがき★ヴァロットン『訪問』★

(1899年)

謎めいていて、何かが起こりそうな気配に満ちている“胸騒ぎの光景”ともいわれるヴァロットンの特徴が伝わる作品。

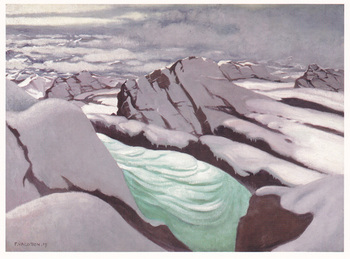

絵はがき★ヴァロットン『アルプス高地、氷河、冠雪の峰々』★

(1919年)

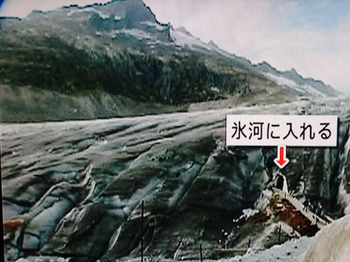

おや、どこかで見た風景?

「水曜どうでしょう」ヨーロッパシリーズの再放送で見たばかりのスイスアルプスの氷河とそっくり!

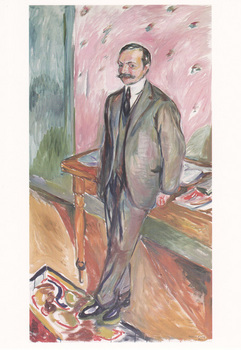

絵はがき★ムンク『ヴィルヘルム・ヴァルトマン博士の肖像』★

(1923年)

「叫び」で知られるムンクが描いた肖像画の主はチューリヒ美術館初代館長。

ムンクも生活のために肖像画を描いていた時代があったようだ。

その後は、「表現主義」、「ココシュカ」と私にとっては未知の領域の作品が続きます。

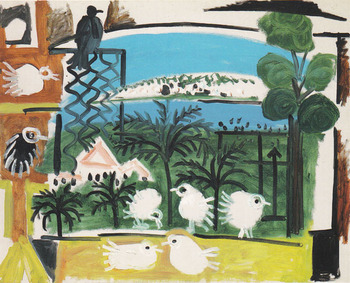

「フォービスムとキュビスムの部屋」でマティスやピカソの作品をみつけて一息いれました。

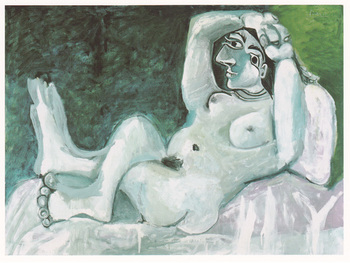

絵はがき★ピカソ『大きな裸婦』★

(1964年)

ピカソが敬愛していたスペイン出身の画家・ゴヤの作品『裸のマハ』のオマージュといわれる本作のモデルは、ピカソが南仏ヴァロリスで出会って1961年に結婚し、ピカソの没後自殺したジャクりーヌ。

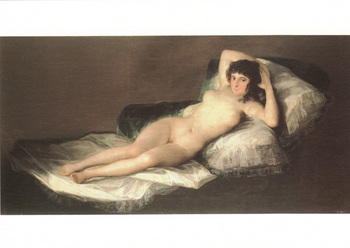

参考:絵はがき★ゴヤ「裸のマハ」★

(1797-1800年プラド美術館所蔵)

「(パウル・)クレー」、「抽象絵画」(カンディンスキー、モンドリアンなど)で近現代美術史を学んだあと、最後のお楽しみは「シャガールの部屋」。

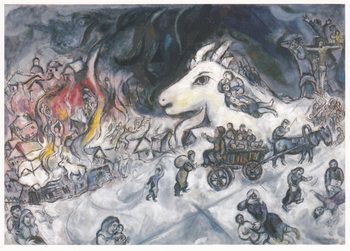

私が美術に殆ど興味がなかった若い頃、まだ存命だったシャガールの版画に接してなんてファンタジーな作品と思ったのですが、そこに描かれていたのはシャガール自身の辛い過去や悲惨な戦争などがテーマとなっていたことを後から知りました。

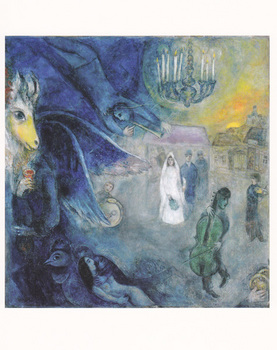

絵はがき★シャガール『婚礼の光』★

(1945年)

本作はシャガールが最愛の妻を亡くした翌年に描かれた。

絵はがき★シャガール『戦争』★

(1964/66年)

画面右奥には磔にされたキリストが描かれている。

シャガールの素晴らしい作品をじっくり鑑賞した後、再び近現代美術史をさくっと学んでから美術館をあとにしました。

今回の「チューリヒ美術館展」の出展作品は、誰もが知っているビッグネームではなくてもわざわざ見に行くのに値する作品が多数出展されていたように思います。

最近の私は、気に入った作品は心ゆくまで鑑賞したいと思って、美術展はひとりで出かけることが多かったのですが、娘と一緒に鑑賞作品の感想などを語り合って余韻に浸りながら食事をして帰宅するのも良いものだなと思いました。

上野動物園のホッキョクグマ、ユキオは“リアルゆるキャラ”だった? [動物園歩き]

2014年11月25日、上野動物園のホッキョクグマ・ユキオ(♂26歳11か月)が亡くなりました。

夏も涼しい釧路から2年ぶりに体験する東京の暑い夏を何とか乗り切り、秋になってからは体調も良さそうだったユキオですが、老化にはかてなかったのか11月中旬ごろから食欲が減退、22日からは展示中止となっていました。

ユキオの死因は急性膵炎とのことですが、亡くなる4日前も閉園まで展示場に出て、展示場に出られなくなった後、寝小屋での療養中は飼育員さんたちの前でも弱さを見せずに夜間静かに息を引き取ったようです。

ドイツ生まれのユキオは生粋の“ゲルマン魂”の持ち主だったに違いありません。

(ユキオの献花台:11月28日夕方撮影)

ユキオの突然の訃報は新聞やテレビでも報道され、園内に設けられた献花台には連日多くの人が訪れ、ファンの方たちが持ち寄った在りし日のユキオの写真はたくさんの色とりどりの花束やアレンジに囲まれちょっと照れくさそうに見えました。

<11月14日のユキオ>

午前のオヤツタイム。

ユキオが見上げる視線の先には、長年ユキオの飼育係だった乙津さん。

視力や足腰が弱ったユキオにあわせて注意深くおやつを投入。

水中に投下されたおやつを追いかけるユキオ。

おやつを追いかけてユキオが優雅に泳ぎ回る姿にお客様、特にちびっこたちは大歓声をあげていました。

ユキオが泳ぐ姿を見るのはこの日が最後になるなんて思いもよりませんでした。

土の運動場のお気に入りの場所。

居ながらにして隣に展示されているデアちゃんの姿をみられるこの場所にユキオは何時間も座っていることがありました。

午後4時頃、大好きな泥んこ遊びで犬のような姿になったユキオ。

さっきまで元気に土の上を転げまわっていたユキオですが、心なしか疲れた表情に見えます。

訪れるたびにガラス越しにレンズを向けていた私に最後の挨拶をしてくれたと思いたい・・・

午後4時半過ぎ、デアちゃんが退出後、ユキオの運動場の扉が開いたのですが、いつものようにユキオは行きつ戻りつを何度も繰り返していて帰る気配がありません。

ようやく意を決したのか、扉をくぐり寝小屋への階段を下りて行きました。

(2014.11.14日撮影)

<ユキオのラストショット>

そして、5日後、午後の土の運動場でユキオはガラス面のすぐ前でぐっすり眠っていました。

この寝顔が私が撮影したユキオのラストショットになってしまいました。

(11月19日午後3時撮影)

上野に戻ってきたユキオが再デビューした4月16日、土の運動場での大好きな泥んこ遊びでまるでヒグマのように見えたユキオの茶グマ姿は、発情期の行動と重なったこともありとても衝撃的でした。

(ユキオの上野再デビューから夏を乗り切るまでの様子は以前のブログ記事でご紹介しています。)

≪ユキオの想いで≫

★衝撃の茶グマ姿のユキオが再デビュー★

4月16日、土の運動場で公開された姿、、、

子ども「あれ、ホッキョクグマって白いんじゃないの?

これはなんというクマ?」

母 「?・・・・」

2年ぶりの上野の土の運動場の感触を確かめるように歩き回る。

子ども「ここにいる大きいのトド?セイウチ?それとも?」

★ホッキョクグマのユキオですが何か?★

4月17日、「プールのある運動場で慣らし展示」。

放飼場を歩き回りましたがプールにはいることはしませんでした。

ユキオのトレードマーク・麻呂眉は健在。

★おーい、デア~:ユキオの春★

隣の展示場にいる若いメスのデアにオスとして懸命にアピールするユキオ。

(2014.4.23日撮影)

ユキオ、デアちゃんのストーカーか?

★東京の暑い夏を乗り切るユキオ★

春の発情傾向が落ち着いた後も、ユキオはデアちゃんが気になるらしく、土の運動場からプールのある放飼場にいるデアの姿が見える場所がお気に入りスポットでした。

(2014.6.4日撮影)

水をかけられたり、ミストが身体にかかるのは嫌いなユキオはいつもミストから少し離れた場所にいました。

ここならミストの恩恵を受けながら、デアちゃんの姿が見えるかもしれません。

ユキオが土の運動場に出ているときはミストの大放出サービス?

穏やかな表情のユキオ

(2014.6.11日撮影)

★プールでユキオが優雅に泳ぐ姿は大好評★

5月の半ばからユキオがプールで泳ぐ姿が見られるようになりました。

大人のオスが優雅に泳ぎ回る姿はお客様から歓声が上がることもしばしば。

オヤツタイム、大きな馬肉が飛んできた!

(2014.7.16日撮影)

水中に浮遊するお肉を追いかけるユキオの動作はゆっくりで、

プールの底に沈んだおやつを探すのも楽しそうだった。

(2014.8.12日撮影)

目を閉じて、ゆったりと真夏のプールを楽しむユキオ。

(2014.8.22撮影)

★地上では、“ゆるキャラ”ぶりを発揮するユキオ★

水中での優雅な振る舞いとは異なり、地上にあがったユキオはたくまずしてユーモラスな姿を色々見せてくれました。

「オスのホッキョクグマとしての威厳が感じられない」という説もありますが、若い女性たちからは「可愛い~」と大好評。

私はユキオの自然体の“ゆるキャラ”ぶりを見るが楽しみでした。

<暑い夏は眠い!あくびも豪快に>

(2014.7.25日撮影)

(2014.7.29日撮影)

<まどろむユキオ、夢の中でレイコさんと話していたのかな?>

(2014.8.29日撮影)

(2014.9.10日撮影)

「あっ、レイコさんじゃなかったデアちゃんだ~」

(2014.9.3日撮影)

<馬肉大好き~ぼくは肉食系男子だよ!>

(2014.9.12日撮影)

(2014.9.18日撮影)

<身体や顔のストレッチは健康づくりに欠かせない?>

(2014.9.30日撮影)

「腹筋も鍛えないと寝たきりになっちゃうよ」

(2014.10.8日撮影)

「ぬいぐるみみたいだって?」

(2014.10.15日撮影)

<11月5日のユキオ>

オヤツタイムのユキオは、勢いよく飛び込むというよりはゆっくり水中に落ちる風情でした。

この日遠足でホッキョクグマのプールに来ていた園児さんたちは、水中のおやつを追いかけてゆったり泳ぐ大きなユキオがガラス面に接近するたびに大歓声を上げていました。

この子たちに良い思い出をプレゼントしてくれたホッキョクグマのことを大きくなるまで覚えていてくれるといいですね。

(2014.11.5日撮影)

2000年から2012年に釧路に移動するまで上野にいたユキオは、“麻呂眉”のホッキョクグマとして老若男女多くの方に愛されていたようですが、私は新しい獣舎が完成した2011年12月が初対面でした。

2012年3月に来園したホッキョクグマのデアちゃんの愛らしさに魅せられて通うようになった私ですが、気づいたらユキオさんの“自然体のゆるキャラ”的魅力にはまっていました。

ユキオさん、こんなに早くさよならを言わなければならないのはとても残念ですが、短い間にたくさんの思い出をありがとう !

生まれてから死ぬまで動物園に暮らしていた貴方は、まさにプロの展示動物でした。

これからはどうぞゆっくりおやすみくださいね。

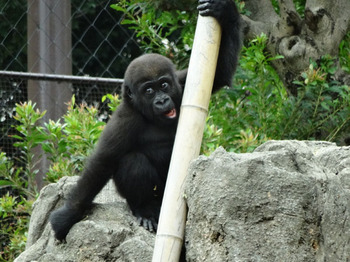

上野のちびゴリラモモカちゃんとコモモお姉ちゃん&トトおばさん [動物園歩き]

★モモカ★ 8.23撮影

ワタシもう赤ちゃんじゃないよ・・・

★コモモ★ 8.23撮影

パパったら、スイカ随分たくさん抱え込んでいったわねぇ~

上野物園では8頭のニシローランドゴリラをふたつの群れに分けて飼育しています。

そのうち、SBのハオコをリーダーとする6頭の群れには、モモコが生んだ子どもたち、もうすぐ5歳になるコモモちゃんと1歳半のモモカちゃんの姉妹がいます。

≪モモカとコモモ姉妹≫

大好きな可愛い妹と一緒に遊びたいお姉ちゃんですが、

乱暴な振る舞いや雑な扱いでモモカちゃんに逃げられてしまうこともしばしば、、、

9.12撮影

10.2撮影

≪好奇心旺盛なモモカ≫

大人のすることをあれこれ真似してみたり、

とりあえずなんでも口に入れてみたり、、、

観覧席のお客様にも興味津々

9.12撮影

9.18撮影

モモカちゃん、なめちゃダメ!

ウンチ・・・・ 9.30撮影

モモカちゃんは、母子密着の赤ちゃん時代が過ぎ、姉のコモモちゃんと日々激しい追いかけっこやプロレスごっこをするなどで運動能力を鍛えられています。

周囲の大人たちとのコミュニケーション能力もあり、とても活発で精神的にも逞しい子どもに成長しています。

≪モモカにとって母モモコは特別な存在≫

母離れが進行しても、時には母に密着して甘える仕草

お互いのポジションを確認しあいながら、母子の絆を深める、、、

9.24撮影

10.8撮影

8月23日、父ハオコの誕生日会の時には放飼場にある擬木の最上部に初登頂。

飼育員さんの記録によると、これは姉のコモモの時より3カ月も早かったそうです。

高いところまでひとりで登ってしまった妹を心配した?コモモお姉ちゃんが様子を見に来ましたが、モモカちゃんは全然へっちゃらでした。

8.23撮影

≪イクメン・ハオコ?≫

モモカの近くで見守るハオコ、

ホントはもっと絡んだ形で遊びたい?

9.12撮影

9.30撮影

10.8撮影

モモカちゃんもコモモちゃんも小さなお客様には興味津々らしくガラス面のすぐ前に来てくれるのですが、動きがすばやくてなかなか写真が写せません。

9.30撮影

10.8撮影

ゴリラはうるさいのが嫌いなのか、遠足の幼稚園児や小学生のにぎやかな団体が「ゴリラ~、ゴリラ~」の大合唱をすると、お客様がいるガラス面に飛びかかったり、ガラスをたたくなど威嚇行動をとったりすることもあり、見る方も見られる方も大興奮。

最近のモモカちゃんは姉のコモモや父のハオコに遊んでもらうだけでなく、同じ群れの大人のメスゴリラたちとも積極的にかかわっている様子が見られます。

≪モモカちゃん姉妹とトトさん≫

ハオコの群れのメスゴリラの中の最年長のトトさんは、もう1頭のメスゴリラでマイペースなナナさんを含めて群れのメンバーが仲良くいられるように気遣う大人なゴリラです。

そして飼育員さんによると、ハオコにとって一番気の合うメスゴリラはトトさんとのこと。

モモカちゃんが生まれた後、母親にかまってもらえなくなったコモモが甘えていたのもトトさん。

トトさんは、コモモちゃんにとって親代わりに面倒をみてくれる近所のおばさんみたいな存在?

★コモモとトトさん★ 1.4撮影

ところが、しばらく前からモモカちゃんはトトさんに寄り添ったり、背負われて帰ったり、知らない人は、母と子と見間違うような光景もしばしば、、、

10.8撮影

そのせいか最近のコモモちゃんは、ナナさんにも大接近?

そういえば、最近のハオコ、子育て中をアピールするモモコだけでなく、姉妹の世話で忙しくしているトトさんにもてかまってもらえないらしくちょっと可哀そう・・・

10.2撮影

★★モモカちゃん誕生からの1年間の様子はこちらの記事をご覧ください★★

一度は行ってよかった「世界遺産・絶景」・・・②ゴッホは南仏プロヴァンス”に“光に満ちた日本”を求めた [海外旅行]

2005年7月、私にとって3回目となるフランスの旅でようやく念願のプロヴァンス地方に行くことができました。

日本人にとってゴッホという画家は、西洋絵画の知識が殆どない人たちにとっても特別な存在で、『ひまわり』に代表される作品だけでなく苦悩する画家の人生ドラマにも関心がもたれているようです。

印象派の画家たちは日本の浮世絵に関心を寄せ、彼らの作品にも浮世絵の技法の影響がみられますが、中でもゴッホは光に満ちた日出ずる国、日本の姿を南仏に求め、1888年2月、アルルへ旅立ったのでした。

アルルの陽光の中に日本の浮世絵の世界を見出したゴッホは、孤独な現実の中でも制作欲・想像力が高まり、この地でたくさんの作品を生み出しています。

<ゴッホは、アルルに日本の姿を求めた>

(世界文化遺産:アルル、ローマ遺跡とロマネスク様式建造物群)

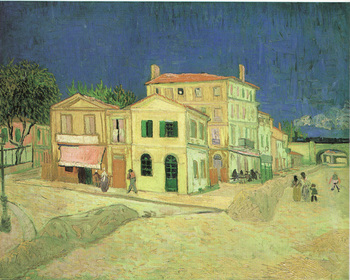

絵はがき★ゴッホ『黄色い家』★

(1888年:ファンゴッホ美術館所蔵)

1888年2月、芸術家のユートピアを作ることを夢見てアルルにやってきたゴッホが拠点として借りた家。

本作はアルルにきて間もない時期に描かれているが、ゴッホが借りたのは画面一番手前の家の右側部分。

同年10月、ゴッホはゴーギャンとの共同生活をスタートさせたが、12月に起きたいわゆる「耳切り事件」で破たん。

★円形闘技場の上からから見たアルル市街とローヌ川★

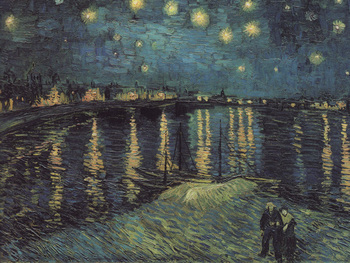

絵はがき★ゴッホ『ローヌ川の星月夜』★

(1888年:オルセー美術館所蔵)

ゴッホは、頭に数本のローソクを王冠のように巻いて本作を描いたといわれている。

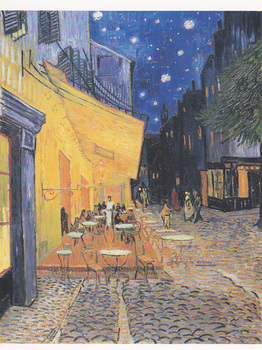

絵はがき★ゴッホ『夜のカフェテラス』★

(18888年:クレラー・ミュラー美術館所蔵)

★フォーラム広場のカフェ・ファン・ゴッホ★

このあたりはゴッホが生きた時代の面影を残している。

耳切り事件の後、ゴッホはアルル市民の要請で監禁生活を余儀なくさせられました。

医師の勧めもあり療養所生活の中でもゴッホは、中庭や病室などの絵を描いています。

★ゴッホ『アルルの療養所の中庭』★

(1889年:ヴィンタトゥール オスカー・ラインハルト・コレクション所蔵)

(Photo by 「週刊美術館 ゴッホ」)

症状が落ち着いたときに描いたのが本作。

ゴッホが入院していた病院は、「 エスパス・ファン・ゴッホ」と名付けられた総合文化センターとなっており、絵とそっくりに再現された中庭を見学することができた。

★★いかにしてゴッホはゴッホになったのか★★

2010.10.27のブログ記事はこちら

<セザンヌの町、エクス・アン・プロヴァンスと

サント・ヴィクトワール山>

プロヴァンス地方でひときわおしゃれな雰囲気の町といわれるエクスは20世紀絵画の父・セザンヌの故郷であり、泉や噴水が多く、温泉の町としても知られています。

この町の北東に聳えるサント・ヴィクトワール山はセザンヌの精神的な支えだったといわれており、セザンヌは後半生にサント・ヴィクトワール山をモチーフにした作品を数多く制作しています。

私はセザンヌが晩年使っていたいたアトリエの内部を見学し、セザンヌが絵画制作に愛用していた道具などが生前と同じように展示されているのを間近に見、死ぬ直前までスケッチに出かけた場所に実際に行ったことでセザンヌという画家に興味を持つようになりました。

オルセー展チラシより★セザンヌ『サント=ヴィクトワール山』★

(1890年頃:オルセー美術館所蔵)

★セザンヌのアトリエがあるレ・ローブの丘から望む、サント・ヴィクトワール山★

<晩年のルノワールやピカソが愛した陽光のコート・

ダジュール>

南仏コート・ダジュールには、敵の侵入を防ぐために山の上を城壁で囲った「鷲の巣村」が点在しています。

サラセン人の襲撃などに備えて作られた村は、現在は観光地として人気があります。-7e698.jpg)

★鷲の巣村で唯一海に臨む村・エズ★

標高427mの険しい岩山の頂上に作られた村からの壮大な眺めと、美しい街並みの散策が観光客に人気。

鷲の巣村のひとつ、オ・ド・カーニュの砦を望むカーニュ=シュル=メールの高台に、画家ルノワールが最晩年を過ごした「レ・コレット」があります。ルノワールは、この農地の樹齢100年を誇るオリーブの林が切り倒されるのをやめさせるために農地を購入したそうですが、ルノワールのアトリエは現在美術館になっています。

(私の訪問時は、臨時のメンテナンスのため閉館 )

★ルノワール『カーニュのテラス』★

(1905年:ブリヂストン美術館所蔵)

(Photo by 「ルノワール+ルノワール展」公式ガイドブック)

★★「ルノワール+ルノワール展」でフランスを代表する美の巨匠父子の世界を体感★★

2008.4.18のブログ記事はこちら

<スペインが生んだ天才画家ピカソが穏やかな暮らしを謳歌した青い海>

スペインの港町・マラガで生まれた画家・ピカソは住まいと恋人をめまぐるしく変え続けたが、晩年は南仏暮らしが定着。

91歳で亡くなったピカソはエクス・アン・プロヴァンス近郊のヴォーヴナルグ城の前庭に眠っていますが、城の南にはピカソが敬愛するセザンヌが愛したサント・ヴィクトワール山が聳えています。

.jpg)

★コート・ダジュール有数のリゾート地、ニース★

絵はがき★ピカソ『鳩』★

(1957年:バルセロナ ピカソ美術館所蔵)

ピカソは幼いころから親しみを覚えていた鳩をよく題材にしたが、本作は『ラス・メニーナス』の連作58点の一部として、カンヌのラ・カリフォルニー荘で制作された。バルセロナのピカソ美術館に全9点がシリーズで収蔵されている。

★★陽光のコート・ダジュールとプロヴァンス★★

2005年7月の旅行記の詳細は4トラベルにアップしています。

①ニース、モナコはこちら

②プロヴァンスはこちら

一度は行ってよかった「世界遺産&絶景」・・・①異文化の融合・過去と未来が交錯するスペイン [海外旅行]

最近、世界の絶景の美しい映像だけを集めた書籍が数多く出版されているようです。

世界中からセレクトされた絶景の中には私も死ぬまでに一度は見てみたいと思う場所もいくつかありますが、 リタイア世代の懐事情から実現の可能性は低いと言わざるをえません。

ならば、ということでまだ見ぬ青い鳥ではなく、これまで私が出かけた国々の「世界遺産&絶景」を、観光スポットとしてだけ見るのではなく、その町の文化や歴史を知り、食文化に触れ、街を散策することで心に響いた映像を整理してみました。

★サグラダ・ファミリア:バルセロナ★

(2010.9撮影)

(アントニ・ガウディの建築:世界文化遺産)

バブル崩壊後の1998年、初めてのヨーロッパ旅行先に選んだスペインという国に、私は自分自身の“人生観・価値観が変わるような”衝撃的な出会いを感じました。

なぜ、スペインの人々は、経済大国として急成長した日本よりもゆたかな生活を楽しむ術を知っているだろうか?

スペインにあって日本にないものは?

幼時からカトリック教育の環境に馴染んでいたこともありますが、ヨーロッパの古い街や教会巡りを通じて“心の豊かさとは?”を考えるようになりました。

2010年、2度目のスペイン旅行では、イスラムとキリスト教の融合、過去と未来が交錯するスペインを堪能しました。

★★“情熱の国”スペイン紀行・・・アンダルシアと

アートの散歩道★★

2010.9.24のブログ記事はこちら

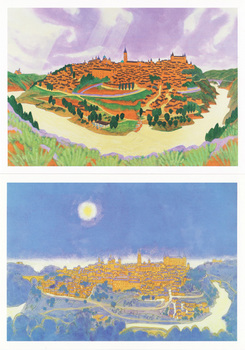

<エル・グレコが愛した古都・トレド>

(古都トレド:世界文化遺産)

(絵はがき・イシイタカシ「スペイン情景画」)

★★スペインの古都トレドの景観を愛した画家

エル・グレコ★★ 2012.1.27のブログ記事はこちら

<ドン・キホーテと風車:ラマンチャ地方>

(絵はがき・イシイタカシ「スペイン情景画」)

★★風車のある風景『ドン・キホーテの道』★★

2012.2.1のブログ記事はこちら

スペインの最南端アンダルシア地方

<イスラムの栄華の名残:グラナダ・アルハンブラ宮殿>

(グラナダの宮殿とアルバイシン地区:世界文化遺産)

★★“哀愁のアルハンブラ宮殿”とプラド美術館

ティツィアーノの名画★★

2010.11.10のブログ記事はこちら

<イスラム芸術とカトリック教会の融合:コルドバ・メスキータ>

(コルドバ歴史地区:世界文化遺産)

★★コルドバのメスキータ、「アーチと円柱の森」に大聖堂が融合する幻想空間★★

2010.9月の旅行記はこちら

青い地中海と陽光きらめくコスタ・デル・ソル

<石畳の坂道と花が咲き乱れる白壁の家:

スペインで最も美しい白い村・フリヒリアナ>

★★スペインで最も美しい『白い村・フリヒリアナ』★★

2012.2.10のブログ記事はこちら

<コスタ・デル・ソル最大のヨットハーバー:ベナルマデナ>

郷土意識の強いカタルーニャの都:バルセロナ

<町を彩る天才建築家・ガウディとモンタネールの作品>

(アントニ・ガウディの建築:世界文化遺産)

(カタルーニャ音楽堂とサンパウ病院:世界文化遺産)

(絵はがき:サグラダ・ファミリア「生誕のファサード」)

(絵はがき・カタルーニャ音楽堂)

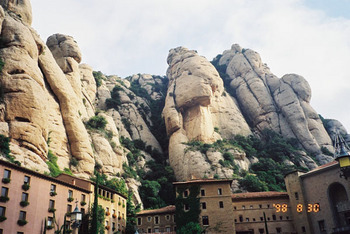

<奇怪な岩山に覆われたカタルーニャの聖地:モンセラット>

ガウディのサグラダ・ファミリアはこの奇岩の山にインスパイアされたといわれる。

★★ガウディもびっくり?モンセラート★★

2008.1.16のウログ記事はこちら

国内最高齢オスのホッキョクグマ、ユキオさんは上野動物園のシニア・アイドル? [動物園歩き]

ユキオ♂1987.12.8ドイツミュンスター動物園生まれ

(2014.8.12撮影)

日本では人口構成の少子高齢化が急速に進んでいますが、9月15-21日は「老人週間」ということで、上野動物園でも飼育している長寿の動物たちがクローズアップされる時期になりました。

このブログでも以前ご紹介したホッキョクグマ、ユキオも現在26歳で国内最高齢オスのホッキョクグマです。

2000年、当時上野で飼育されていたレイコのお婿さんとしてユキオは岡山県の池田動物園から来園しました。

年上のレイコが2012年に亡くなった後、メスのデアがイタリアから来園。当時3歳という年若いデアは将来の繁殖計画を見据えての導入でした。その後、ユキオは「ブリーディングローン」により釧路動物園に移動していたのですが繁殖には至らず今年の4月、2年ぶりに上野に戻ってきたのです。

釧路からの長距離移動に高齢のユキオが耐えられるか、飼育員さんたちは心配されたそうですが、上野に到着したユキオは食欲もあり、健康状態にも異常はなくひと安心。

ユキオが上野を留守にしていた2年の間に、お転婆盛りの子どもだったデアは5歳の女の子に成長し、一人暮らしの住まいに突然やってきたユキオに興味津々でユキオが到着した夜は少し興奮していたそうです。

しかしデアは単に新しい個体が近くに来たことが珍しかっただけで、ユキオを大人のオスとして反応したわけではなかったようです。

ユキオは約1週間の検疫期間を経て、4月16日から土の運動場で展示されましたが、どろんこ遊び?ですっかり茶熊になった姿を見たお客様の中にはホッキョクグマではない別の種類の熊と思われた方も。

(2014.4.16撮影)

4月17日からユキオは、プールのある運動場で慣らし展示となり、部屋との行き来を自由にできるような環境で出入りの練習。

メスのデアとはひとまわり大きな茶色いクマの出現にお客様の反応・・・「ホッキョクグマとシロクマの2種類展示?」

(2014.4.17撮影)

上野の環境にユキオが慣れて、デアと隣り合わせの展示場に出てくるようになった頃、ユキオは若いメスのデアに大人のオスとして反応し春の発情傾向がみられました。

デアの姿を一目見たいとストーカーのような行動や、デアのいる展示場の様子がわかる場所に陣取る時間が長くなりました。

(2014.4.28撮影)

発情傾向がみられると食欲が減退するらしく、口のまわりを泡だらけにして展示場を歩き回るユキオはオヤツタイムに飼育員さんが投入する肉などにもあまり反応しないこともしばしば。食べないことが続くと痩せてしまうのではと心配しましたが、飼育員さんのお話では、朝夕の部屋での食事は食べていたそうです。

(2014.5.2撮影)

プールのある展示場にいてもユキオがプールで泳ぐ姿はなかなか見られず、私がプールの中のユキオを見たのは5月14日でした。

プールの中のユキオは気持ちよさそうにゆっくり泳ぐ姿がお客様に人気ですが、水中から岸に上がる時は、プールが完成した後でユキオのためにつけてもらった階段をおじいさんのようにゆっくり登ります。

(2014.5.14撮影)

今年の夏は早くから真夏日になったり、高温の日が続きました。

真夏も涼しい釧路で2年間過ごしたユキオが東京の暑い夏に体調をくずすのではないかと心配された方も多かったようですが、飼育員さんたちの優しい心遣いに守られてユキオはマイペースで暑い夏を無事に乗り切ったようです。

<<2014年、ユキオ流夏の上野生活>>

大きなプールでひと泳ぎ

(2014.6.4撮影)

ミストの涼しさを感じながらデアちゃんを観察

注)ユキオは泳ぐのは大好きですが、水をかけられるのは嫌い。

ミストの水滴が直接身体にあたらない場所がお気に入り。

狭いながらも気持ちの良いミニプールでリラックス

(2014.7.25撮影)

(2014.7.29撮影)

「真夏の夜の動物園」では残業展示も頑張る

(2014.8.12撮影)

(2014.8.12撮影)

2003年からユキオのお世話を担当している飼育員の乙津さんはユキオのお父さんみたいな存在。

飼育員さんたちは釧路へ行く前よりも体重を減らして戻ってきたユキオの体重をなんとか増やそうと工夫を重ね、発情傾向が落ち着いたユキオの体重は順調に回復。

マイペースなユキオの意思を尊重しながらの体調管理で、ユキオは東京の暑い夏も元気で過ごすことができました。

★ライトアップされたプールのオヤツタイム★

(2014.8.12撮影)

(2014.8.12撮影)

(2014.8.12撮影)

夏はマイペースですごし、時々刺激がある生活が一番

(2014.8.22撮影)

(2014.8.29撮影)

(2014.9.3撮影)

(2014.9.3撮影)

(2014.9.3撮影)

(2014.9.3撮影)

(2014.9.3撮影)

★ユキオと乙津さんも登場する本が発売されました★

動物だっておじいさん、おばあさんになるまでには「人生いろいろ」あるのです。

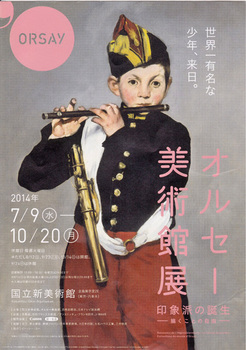

「オルセー美術館展2014~印象派の誕生」、19世紀後半・激動の絵画史の迷路とは? [私的美術紀行]

現在国立新美術館で開催中の「オルセー美術館展 印象派の誕生~描くことの自由」を見てきました。

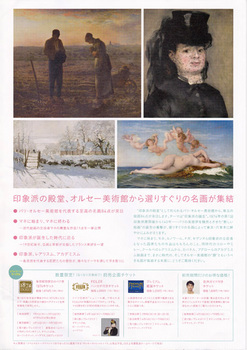

1986年12月に開館したオルセー美術館は、19世紀中期から20世紀初頭にかけての絵画・彫刻・装飾・建築・写真・デッサンなどの芸術品を収蔵・展示していますが、今回はその中から選りすぐりの名画84点が来日しました。

日本におけるオルセー美術館展は、1996年の「モデルニテー・パリ・近代の誕生」以来、「19世紀の夢と現実」(1999年)、「オルセー美術館展2010~ポスト印象派」(2010年)に続く4回目です。

今回のテーマは前回より少し前の時代、パリの美術界を騒然とさせた“新しい絵画”の誕生の衝撃・印象派の立役者、マネに始まり、モネ、ルノワール、ドガ、セザンヌらの革新的な印象主義絵画を中心に彼らと同時代のレアリスム絵画・アカデミスム絵画までが一堂に会する展覧会です。

今回は84作品の中から、個人的に気になる作品をいくつかご紹介します。

※6月のブログ記事で、“マネの『笛を吹く少年』初来日”、と記述しましたが、私が認識していなかっただけで過去に来日していたようです。

★絵はがき:E.マネ『笛を吹く少年』★

(部分 1866年)

今展覧会の目玉作品は、1866年のサロンに応募して落選。

マネは、1863年の落選展に出品した『草上の昼食』と、1865年のサロン入選作『オランピア』が物議をかもし、大きなスキャンダルとなった。

マネは若い前衛的な画家たちに大きな影響を与えたが、サロン(官展)での高評価を得られないことに失望し、スペインに行った。

マネはプラド美術館で見たベラスケスの役者絵(『パブロ・デ・バリャドリード』)に感銘を受け、帰国後に制作した本作品の人物の背景が無地になっているのはベラスケスの影響。平面的な描き方などは浮世絵の影響とされる。

展覧会の音声ガイド(有料)で、少年が吹く楽器の音色を聴くことができます。

そういえば、なぜこの作品にはマネのサインが二か所あるのだろうか?

★絵はがき:B.モリゾ『ゆりかご』★

(1873年)

第1回印象派展出品作。モリゾ゙と共に絵画を学んでいた姉・エドマがモデル。

伝統的母子像と違い、母親の存在を強調している描き方が新しい。

ゆりかごの上から垂れ下がるモスリンのカーテンによって赤ちゃんの顔はよく見えない。

専業主婦となり第二子を出産したエドマは、幸福そうに見えながらもその表情には若干の憂いが見て取れる。

カーテンの下部をおさえる母親の右手指先に込められた力に、母としての幸せと引き換えに画家への道を断念したエドマの葛藤があらわされているように私は感じた。

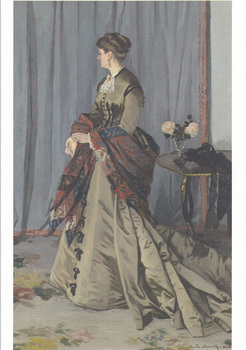

★絵はがき:C.モネ『ゴーディベール夫人の肖像』★

(1868年)

モネは1866年のサロンで後に妻となったカミーユを描いた肖像画『緑衣の女』が賞賛され入選したが、その後の作品はあまり評価されず経済的に苦しかった。

その頃援助してくれたル・アーヴル地方の名士・ゴーディベール家の人々を描いた肖像画の1枚。

当時22歳の夫人の描写において、アカデミーの伝統的手法の中に力強い構図への志向などのオリジナリティが垣間見えている。

2007年、国立新美術館に世界中の美術館からモネ作品が集結した「大回顧展 モネ」に出品され、横顔を少ししか見せていない上流階級の若い夫人の豪奢な衣装が印象に残った作品。

ドレスは地味な色だが美しい光沢あるシルクの長いトレーンと腰に巻いた赤いストールの配色が私の好み。

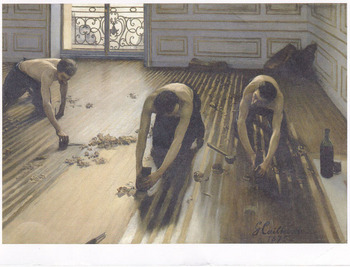

★展覧会チラシ:G.カイユボット『床に鉋をかける人々』★

(1875年)

本作は、“近代都市パリの労働者を取り上げることは、絵画の堕落であり左翼的である”とされて1875年のサロンに落選。

カイユボットはこれを機に印象派への参加を決意し、翌年の第二回印象派展に8点を出品したが本作はその中で最も好評を博したという。

上野で開催された1999年のオルセー展でこの作品を見て、農民でも職人でもない労働者が働く姿を絵画のテーマとしたのは珍しいと思い、カイユボットの名前をおぼえた作品。

★オルセー展チラシ:A.カバネル『ヴィーナスの誕生』★

(1863年)

南仏モンペリエ出身のカバネルは、19世紀後半を代表するアカデミックな歴史画家で、早くからサロンで活躍し、後年、国立美術学校の教授となった。

マネの『草上の昼食』が落選した1863年のサロンで本作は絶賛され、ナポレオン3世が買い上げた。

ティツィアーノの古典に題材をとったマネの作品は現実の女性として描かれているからNGでも、「ヴィーナスの誕生」という神話をテーマにした作品ならば、腕で顔を隠しているとはいえ挑発的にも見えるポーズの裸婦もサロンに入選させるというのはご都合主義に思えるが、当時のフランスではそれが常識だったらしい。

★絵はがき:A.シスレー『洪水の中の小舟、ポール=マルリー』★

(1876年)

モネと同じく水辺を愛し、画業の大半をセーヌの風景画に捧げながら、印象派の画家の中で最後まで成功しなかったシスレーの代表作。

セーヌ川の増水による洪水という自然災害の被害も、印象主義の美学に忠実な外光描写のシスレーが描くと水の都・ヴェネツィアの穏やかな風景画のように見えてしまう。

★C.モネ『かささぎ』★

(1868-69年)(Photo byカタログ)

ノルマンディー地方の美しい冬景色に魅せられた若きモネは「雪の効果」を捉えることに没頭。

青みがかった白、バラ色に染まった白、黄色を帯びた白など精妙な色調が織りなす雪原は、陽光を浴びて輝き、やわらかな手触りすらも感じさせる。 (展覧会カタログより)

★C.モネ『死の床のカミーユ』★

(1879年)(Photo by「世界の美術館」)

モネの最初の妻・カミーユは、モネのよきモデルでもあったが、次男ミッシェルを産んだ翌年、32歳でこの世を去った。

当時、モネの家には、のちにモネの2番目の妻となるアリス一家が同居しており、死の床のカミーユは夫の愛人に看病されるという不幸な状況だった。

いよいよ、カミーユが天に召されるときが近づくと、モネは絵筆をとり死にゆく妻の表情や顔色の変化を克明に描写。

モネは悲しみのさなかにも画家の目で対象を観察していたのだ。

少し離れた場所から本作を鑑賞した後でさらに近づいてみると、臨終のカミーユの表情に“これでようやく地獄の苦しみから解放される安堵”が浮かんでいるような気がした。

★G.クールベ『裸婦と犬』★

(1861-62年)(Photo byカタログ)

目に見える現実を描くことを主張したクールベは、理想美の追求や想像的な主題に反対し1855年、「レアリスム」を標榜する個展を開催。

クールベは西洋絵画の伝統において古典的な理想美を体現してきた裸婦を、ありふれた現実の女性として描き、マネに先立ってサロンでしばしば嘲笑を浴びた。

本作の犬と戯れる女性の描写は、カバネルの『ヴィーナスの誕生』に見られる理想美の追求とは真逆だが、犬は結構可愛いのはご愛嬌?

印象派の画家たちのパトロンでもあった画家・カイユボットは、遺言により印象派の膨大なコレクションを国家に寄贈しようとしましたが、当時の印象派は革新的な絵画という理由で、国家の受け入れに反対する人々も多く、68点の傑作のうち38点しか受け入れられなかったそうです。

日本人の大好きな印象派の殿堂・オルセー美術館の絵画作品は、19世紀後半の絵画史の迷路であり、実はなかなか奥が深いことがわかりました。

2時間で満喫できるルーヴルの名画「ルーヴルはやまわり」の著者・有地京子さんによる「オルセーはやまわり」は、オルセーのリピーターにこそお勧めしたい!

オルセーはやまわり - さっと深読み名画40~印象派の起源からポスト印象派まで~

- 作者: 有地 京子

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 2014/06/24

- メディア: 単行本

上野のパンダ・リーリー&シンシン、来園4回目の誕生日で9歳になりました [パンダ]

上野動物園の人気者、パンダのリリー(♂)は2011年の来園以来4回目の誕生日となる8月16日、9歳になりました。

真夏の夜の動物園、残業時間中も愛嬌をふりまく?リーリー

リ「気持ちよく寝ているんだから、ライトは止めてくれぇ~」

体重約130キロという大型男子にもかかわらず、愛くるしい表情や、おとぼけキャラで女子のハートをわしづかみにしているリーリー。

リーリーの誕生日はお盆休み終盤の週末とあって、パンダ舎はいつも以上の賑わい、私も大勢のお客様と一緒に誕生日を祝うため上野に行ってきました。

午後3時すぎ、リーリーの部屋で飼育員さんが二つの氷塊を台にして、公募デザインからリーリー賞に選ばれた『氷の湖に浮かんだ笹船のパンダ』をのせて誕生日ケーキの準備が整いました。

パンダケーキの右側はリーリーの歳を表す数字の9動物園のスタッフから、「今回は、公募のデザインのケーキを“パンダ大使”の子どもたちが皆で作ってくれました」とのアナウンス。

本日の主役・リーリー登場

まずは誕生日ケーキとのフォトセッション。

その後すぐ、リーリー得意の頭突きでケーキは見事に台座から滑り落ち・・・

最前列には“パンダ大使”の子どもたち・・・

あっという間に飾りニンジンと数字ビスケットを食べてしまったリーリー

リーリー、狙いを定めた「パンダケーキ」を凝視

どうやって攻略するのか?

と思った次の瞬間、リーリーが「パンダケーキ」を口に・・・・

お客様の歓声に“パンダ大使”も思わず後ろを振り返る

シンシンにも氷のケーキのおすそ分けがあったのですが、私が行ったときはすでに残骸のみでした。

リーリーはパンダケーキと数字のビスケットを食べた後は、氷塊が大きすぎたのかあまりケーキに関心を見せないまま晩御飯になりました。リーリに期待していた昨年の“氷パフォーマンス”のような大盛り上がりのハプニングには遭遇できないまま私は帰宅。

パン友さん情報によると、残業時間に熟睡していたリーリですが、パンダ舎のシャッターが下りる直前、お客様が歌ってくれた「ハッピーバースデー」の歌声に反応したのか最後はお客様にきちんとご挨拶して観覧終了になったとのこと。

“氷パフォーマンス”と言えば、今年はリーリーの愛妻のシンシンが誕生日会で披露してくれましたので、大変遅ればせながらご紹介します。

シンシンは7月3日、リーリーよりも一足早く9歳の誕生日を迎えました。

<シンシンの誕生日ケーキ>

タケやササを入れて凍らせた台座に、リンゴやニンジンを飾り

パンダケーキと9をかたどった数字ビスケット

入室したシンシンはケーキを見つけるといきなりパンダケーキをパクリ

シンシンの食べっぷりは最前列で見守る飼育員さんたちの予想通りだったのか?

シ「飼育員さん、ありがとう!とっても美味しい~」

お客様に向かって数字ビスケットを誇らしげに見せるシンシン

この日、リーリーにもパンダケーキのおすそ分けがありました。

9歳の誕生日のシンシンには盛りだくさんのお楽しみがありました。

まずは、氷が溶けて小さくなった氷のケーキで色々なパフォーマンスを披露。

あれ、これはいつか見たようなシーン?

この記事の上の方でご紹介している

リーリーの昨年の“氷パフォーマンス” とそっくり?

午後4時過ぎ、いつもの「釣りトレーニング」と思っていたら、天井から紐が下りてきました。

シンシンが紐を引っ張ると、頭上で薬玉が割れて中からおやつが飛び出してきました。

シンシンは、釣りの時、おやつを直接口でキャッチせずに手で払い落してしまう悪癖(?)があるのですが、この薬玉割はその習性を見事に利用?

余談ですが、リーリーの誕生日に薬玉がなかったのは、シンシンと違って紐がうまく引っ張れないかもという親心でしょうか?

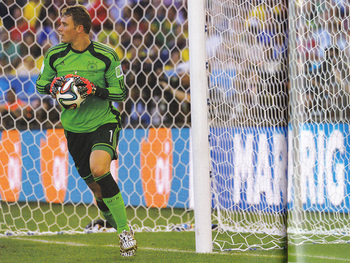

ドイツ代表GK・ノイアー”さん”、W杯優勝&ゴールデングローブ受賞おめでとう! [サッカー]

サッカーW杯ブラジル大会はドイツが1990年のイタリア大会以来24年ぶりに優勝して一カ月以上に及んだ大会が幕を閉じました。

戦後東西に分離されていたドイツが統一ドイツなって初めての優勝をもぎ取る決勝ゴールを決めたのが、ドイツ統一後に生まれた22歳のゲッツェだったというのも印象的です。

現在バイエルン・ミュンヘン所属のゲッツェは、ドルトムントに所属時は日本代表の香川真司とともにドルトムントの優勝に貢献した選手として日本人にもお馴染み?

(ドイツのGK・ノイアーは、準々決勝対フランス戦でも安定したセービングで、1-0の勝利に貢献)

Photo by 「Number」

今大会はグループリーグからGKの活躍が際立つ大会といわれていたのですが、決勝トーナメントではPK戦までもつれる試合が例年より増加。大活躍した守護神たちの頂点にたちゴールデングローブ賞(最優秀GK)を受賞したのはドイツ代表のノイアー。

長身のノイアーは、DFの背後にもう一人DFがいるように感じるほど守備範囲が広、く早い反応で攻撃の起点にもなるなど守り神としてドイツ代表を優勝に導きました。

ブラジル大会の日本代表GKに選出されながら本大会では出場機会に恵まれなかった浦和レッズの西川周作も攻撃的GKとしてノイアーを目標にしたいと絶賛しています。

(2011.3.12

シャルケvsニュルンベルク戦、試合後のノイアーと内田)

Photo by 内田篤人「僕は自分が見たことしか信じない」

私がノイアーを特別な存在のドイツ選手として意識するようになったきっかけは、この1枚の写真にあらわされた出来事です。

日本代表の内田篤人は2010年南アフリカ大会後、当時ノイアーが所属していたドイツのシャルケ04に移籍しました。ノイアーはシャルケの地元であるゲルゼンキルヘン出身でシャルケ04一筋だったのでチーム内でも兄貴分的存在として、ミーティングでドイツ語が十分でない内田をかばってくれたり、ノイアーがいたからチームになじめたと言っても過言ではないでしょう。

内田はドイツ移籍1年目の2011年3月11日日本を襲った東日本大震災の翌日、ニュルンベルクとの試合に勝ったら、被災者に向けたメッセージを日本語とドイツ語で書いたTシャツを着て試合後のスタジアムを回ることにしていました。

試合に向かうバスの中でシャツを目にしたノイアーが声をかけてきたので、事情を話し、もしチームが負けたら見せられないとも言った内田に、「問題ない。今日も勝つ」と伝えたノイアーは長いキックで決勝点をアシストし、シャルケは2-1で勝利。

しかし、内田が勝って喜んでいるチームメイトの雰囲気を壊さないように隅の方に立っていると、察してくれたノイアーが内田の背中を押してエスコート。おかげで、カメラに近寄ることができ、スタジアムにいるサポーターだけでなく、メディアを通じて「共に生きよう」というメッセージを世界に発信することができたのです。

(このメッセージTシャツの映像は、後日ACのCMとして使われ大量に露出された)

内田の2歳年長(二人とも3月27日生まれで誕生日が同じ)のノイアーに、日本人は、目上の人、尊敬する人に対しては敬意を表して「さん」づけで呼ぶと教えたら、ノイアーはすぐに「ウシさん」と呼んでくれたとか。(ドイツ人は「ウッチー」ではなく「ウシ」と呼ぶ人が多い)

内田にとって大事な存在だったノイアーは、次のシーズンからバイエルンに移籍するのですが、その前に自分が小さい頃から通い詰めた地元のアイスクリーム屋さんに連れて行ってくれたそうで、内田はノイアーにとっても“仲の良い友達”という存在のようです。

今は、ライバルチームの選手になってしまったふたりですが、内田とノイアーの親しい友としての交流は続いているようで、ノイアーに「ノイアーさん!」と声をかけると振り向く可能性が高いとか。

ノイアーさん、W杯優勝&ゴールデングローブ賞受賞おめでとう!

マネ「笛を吹く少年」初来日!「オルセー美術館展2014」まもなく開催 [私的美術紀行]

①

<オルセー展チラシVer.2>

E.マネ『笛を吹く少年』(1866年)

1866年のサロンに応募して落選した作品。

明確な輪郭線などには日本の浮世絵版画からの影響もうかがえる。

今年は、「第1回印象派展」開催(1874年)から140年ということで、オルセー美術館から選りすぐりの名画が出展される「オルセー美術館展 印象派の誕生」が間もなく開催されます。

近代絵画の立役者・マネの貴重な作品11点が一挙公開されるなど、19世紀後半、伝統と革新が交錯したフランス美術を一望できる企画展になっています。

<オルセー美術館展~印象派の誕生>

2014.7.9~10.20

国立新美術館

オルセー美術館展は日本では何度も開催されており、「オルセー美術館展2010~ポスト印象派」の時は、“傑作絵画115点、空前絶後”とのキャッチコピーがおどっていました。今回はその時出品された作品より少し前の時代に描かれた作品が中心になると思われます。

私はパリのオルセー美術館を訪ねたことがあるので、84点の出品作品の殆どは既に鑑賞したことがあると思われます。しかし、諸般の事情でなかなかパリまで行けなくなった私にとって今回の展覧会での再会が特に楽しみな作品がいくつかあります。

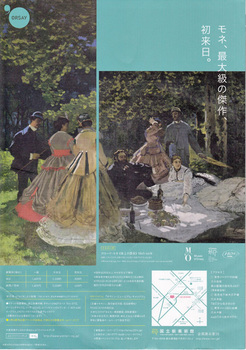

<オルセー展チラシ裏表紙>

C.モネ『草上の昼食』(1865-66年)

1863年の落選展(皇帝ナポレオン3世がサロンに落選した画家たちのために開いた展覧会)でスキャンダルを引き起こしたマネの同名の作品に触発された作品だがこちらは同時代の風俗がテーマ。

1866年のサロンのために計画した大作は期日までに完成が間に合わず、当時経済的に困窮していたモネは滞納していた家賃のかたにとられてしまった。

モネが買い戻した時、画面はカビで傷んでおりモネ自身が中央部分と左側部分を残してあとは破棄した。

その2つの断片がこの作品。

<参考作品>

E.マネ『草上の昼食』(1863年) :オルセー美術館蔵

(Photo by別冊太陽「パリオルセー美術館」)

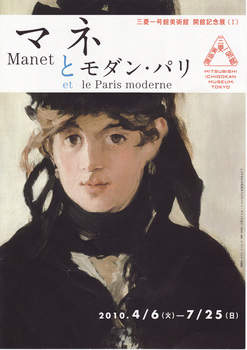

今回、19世紀印象派の女性画家で、マネの絵画のモデルとしても知られるベルト・モリゾの代表作が再来日しています。

2010年に東京で開催された「マネとモダン・パリ」展のイメージキャラクターに使われた作品のモデルがベルト・モリゾで、バルビゾン派に師事する画学生だったモリゾはマネに絵画を学びながら『バルコニー』(1868-69年頃:オルセー美術館蔵)など多くの作品のモデルを務めていました。

<参考作品>

<マネとモダン・パリ展(2010年開催)チラシ>

E.マネ『スミレの花束を持ったベルト・モリゾ』

(1872年)オルセー美術館蔵

B.モリゾ『揺りかご』(1873年)

(Photo by別冊太陽「パリオルセー美術館」)

第1回印象派展の出品作。

一緒に画家をめざしながら専業主婦となった姉エドマと娘エブランシュがモデル。

上から垂れ下がる布によって赤ん坊の顔はよく見えないが、母親は幸せそうに見えながら、若干の憂いが見て取れる表情。画家として活躍する妹に対して、出産により画家への道を諦めた自分への残念な気持ちだろうか。

この作品が描かれた翌年、モリゾはマネの弟と結婚し、5年後に娘を出産する。

(庭にいる夫と娘を描いた作品が、6月20日まで森アーツセンターで開催中の「こども展」に出品されている)

今回、ミレーの『晩鐘』(1858-59年)やモネの『かささぎ』(1868-69年)もゆっくり鑑賞したい作品ですが、個人的には、早くからサロンで活躍した画家、カバネルの『ヴィーナス誕生』に注目しています。

マネの『オランピア』(1863年)が1865年のサロンに入選した時、マネはごうごうたる非難を浴び、保守的な観衆は怒り狂ったというのですが、それと対照的な作品といわれる『ヴィーナス誕生』とは?

<オルセー展チラシP2>

右下:A.カバネル『ヴィーナスの誕生』(1863年)

アカデミックな裸婦像の典型で、前時代のロココ趣味の回帰も感じられる作品。

理想化された神話の女神はブルジョワ観衆の趣味にあっている。

マネの『草上の昼食』が落選した1863年のサロンでこの『ヴィーナス誕生』は評判になり、皇帝ナポレオン3世が高額で購入。

私自身はマネという画家について作品を通しての知識しかなく、彼の家族などについてのエピソードを殆ど知りません。そんな彼が奥さんをモデルにした作品が出品されています。

<オルセー展チラシP3>

3段目右:E.マネ『読書』(1865年/1873-75年に加筆)

モデルはマネの2歳年上の妻シュザンヌ。

マネにとって妻はお母さんのような存在だったといわれるが、一体どんな家庭生活だったのだろうか?

のちに「印象派」となる画家グループと親しく付き合いながら、マネ自身は印象派展には一度も参加していないのはなぜか?

矛盾するようですが、保守的な世間的な成功を願う夢と、鋭く革新的な芸術観がマネの中には両方存在していたと「名画の秘めごと」(有地京子著)には書いてあります。

さて、本展覧会最大の目玉、マネの『笛を吹く少年』は、私が子どものころ初めて出会った西洋絵画だったような気がします。

母親の実家にあった古い絵本の中でこの少年を見た記憶があるのですが、今となっては真実だったのかどうかわかりません。

いずれにしても、私の西洋絵画鑑賞の原点といえる作品に再び会えるのはとても大きな喜びです。

-1d5df.jpg)