カニ好きDNAが、北国の海の恵み・蟹味噌に引き寄せされる [食べること]

★三国温泉自慢の逸品★(2013年)

★札幌名物・スープカレー★(2010年)

毎年、私は新宿のデパートで1月下旬に開催される二つの物産展を楽しみにしています。

ひとつは、デパート物産展のキラーコンテンツ「北海道展」ですが、私にとっては福井県(越前・わかさ)の物産展も同じくらい魅力的です。

冬の味覚の王者といえばズワイガニ。

北陸方面の日本海の蟹漁が解禁されるのは短期間、福井直送の新鮮なカニを東京にいながらにして食べられると同時に自分でも普段忘れがちなDNAが刺激されるイベントなのです。我が家では正月のおせち料理は質素にし、1月下旬の蟹三昧に備えます。

★勢子がにをみるとDNAが刺激される!★

私は東京で生まれ育ちましたが、祖父母の出身地である福井には親戚も多く、子どもの頃は福井から届く名産品を口にする機会がたくさんありました。

中でも、クール宅急便がなかった時代、「越前がに」が鉄道小荷物で届いたらその日の内に食べなければいけないというので毎年大騒ぎでした。

芦原温泉に嫁いだ伯母から送られて来るのは当地で「勢子がに」と呼ばれるメスのズワイガニ。近所に住む従兄弟たちも含めて親族一人一杯ずつ支給される「勢子がに」は小ぶりで脚が細く、固い殻から身を取り出すのは根気のいる作業でした。

「勢子がに」は、タラバガニと違い甲羅の内側の蟹味噌や内子、外子とよばれる部分が美味しい のですが、テストの前日や宿題がたくさんある時など、食べ盛りの子供たちにとっては晩ご飯のおかずには物足りず、うれしさも半分くらいといったところでした。

そんな思い出がある「勢子がに」ですが、大人になってから、実は東京では入手しにくい貴重な食材であることがわかりました。毎年新宿の物産展で購入できることを知って喜んだのですが、細い足の身をほぐす作業はちょっぴり面倒でした。

★勢子がにめし★

数年前、「勢子がに」をまるごと使ったお弁当が登場したことで面倒な作業から解放され食べる楽しみだけを追求できるようになりました。

★せいこ わっぱ寿司★

そして今年、満足度がさらにパワーアップしたお弁当が登場。

「勢子がに」2杯分くらいがギッシリ詰まっているのでお値段は少し高いのですが、子どもの頃から私のカニ行脚につきあっている辛口評論家の娘も大満足。

★蟹味噌の甲羅焼き★(2012年札幌)★

娘は、私よりもさらに通好みで蟹味噌が大好物。昨年3月の北海道旅行では、ひときわ濃厚な蟹味噌の甲羅焼きに舌鼓を打ちました。

★北のうにめし★(八戸の駅弁)

さて、もうひとつの海の恵みであるウニですが、私たちが子どもの頃は、瓶詰めの珍味としてしか見かけることがなく一般的な食材ではなかったと思います。

スシネタとしてウニの軍艦巻きが食べれるようになったのはいつ頃からかわからないのですが、北海道や三陸地方の駅弁でもお馴染みのウニも大好物です。

★利尻の磯めし★

複数のデパートの「北海道展」に登場するほど人気がある「利尻の磯めし」も素通りできません。

★かにみそデラックス★

「かにみそデラックス」は、ウニの炊き込みご飯の上に、蒸しウニといくらも乗った豪華版。いかにも日本酒が進みそうなお弁当ですが、お酒が強くない私はワインを少々。真冬の荒海の中で身体を張って蟹漁をしてくださる漁師さんに感謝しながら冬の味覚を堪能したのでした。

「ルクエスチームケース」でいつもの野菜料理を手軽に美味しく食べる [食べること]

シニア世代の多くの方は健康診断を受けたら、何らかの“病気の予備軍”という判定をされた経験がおありなのではないでしょうか。

私もこの10年以上「高脂血症」ということで食事指導を受けていますし、同世代の友人・知人が病に倒れていることもあり、大事に至らないため免疫力を高めるべくふだんの食生活にはそれなりに気を遣っています。とはいえ、ストレスになるほど神経質になりすぎるのは本末転倒。

“おいしく食べて心身とも軽やかに”と思う私は以前お店で食べた『豚肉と有機野菜のせいろ蒸し』のように余計な負担をかけずに野菜をおいしく食べる料理法に興味がありました。

しかし『せいろ』は私にとってちょっと敷居が高く、簡単に調理できそうな「タジン鍋」は収納場所に問題がありました。

そんな私の悩みを解決してくれたのが最近テレビや雑誌でも話題になっている です。

電子レンジ歴約40年で、温め直し以外にも下ごしらえなどの時間短縮にレンジを活用していた私にぴったりの調理器具が、“レンジでチン!するだけ”の「ルクエ・スチームケース」。

シリコン樹脂製の「ルクエ」は扱いが簡単で収納場所にも悩まないだけでなく、電子レンジの最大の欠点である「加熱ムラ」が解消されるお役立ちグッズです。

ルクエ スチームケースで野菜たっぷりレシピ(小学館実用シリーズ) (小学館実用シリーズ LADY BIRD)

- 作者: 金丸 絵里加

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2010/03/31

- メディア: ムック

野菜をたくさん食べようと思って「ルクエ」のレシピ本も購入して、数回チャレンジしましたが、自分が食べたことのない料理をレシピだけを頼りにつくるのは気合いが入らないと・・・・

「ルクエ」の使い方の基本はこの本でマスターしたので、普段から作り慣れたものや使い残し食材を使った簡単な一品を「ルクエ」することにしたらこれがなかなか楽しいのです。

こんなに簡単に使えるなら・・・・と誰かに教えたくなってしまいました。

◆「ルクエスチームケース」はレギュラーサイズを使用:

レンジの加熱はオートにせず、手動で。加熱時間はレンジのワット数や材料の分量により適宜ですが、2段階で加熱し、できあがったら蓋をしたまま数分おけば余熱で蒸らし効果により味がよくなじみます。

★鶏と白菜のうま煮★

前日の鍋で使い残した食材の活用

①鶏肉を薄切りにして醤油とお酒に漬けておく

②食べやすい大きさに切った白菜、長ネギ、えのきだけを「ルクエスチームケース」にぎっしり並べて、味がしみた鶏肉を上に乗せ、漬け汁を全体にかけてレンジで加熱

③レンジから一旦取り出して鶏肉と野菜を混ぜ合わせ再びレンジで加熱

④少し蒸らしてから汁ごとお皿に盛りつける

♨白菜などは加熱すると嵩が減るので、ケースにぎっしり詰め込むくらいで丁度良い。

味付けは鶏肉の漬け汁のみで十分。

白菜から水分が出ますが醤油味が濃すぎる時は水を加えて調整。

★ラタトゥイユ★

いつものラタトゥイユを短時間で煮込みます

カロリーを抑えるために油を使わず蒸して調理し、粉チーズでコクを出す調理法もありますが、私はオリーブオイルが大好きなので、フライパンで炒めます。

①1センチ角に切りそろえた、ズッキーニ、なす、玉葱、パプリカを、オリーブオイルで炒める

②野菜が少ししんなりしたら①を「ルクエスチームケース」にいれてレンジで加熱

③中身をフライパンに戻して「カゴメ基本のトマトソース」缶詰*とあわせて少し炒める

*ざく切りトマトやみじん切り玉葱に軽く味付けしてあるので、普通のトマト缶よりも風味がよくなる

④フライパンの中身を、「ルクエスチームケース」に戻し、湯むきして軽く塩をふっておいた「シシリアンルージュ」(血液をさらさらにする効果があるリコピンが豊富に含まれる加熱用トマト)を入れて、レンジで再加熱

⑤良くかき混ぜて味見し、塩加減や火の通り具合をチェック。もう一度加熱してしばらく置けば味が良くなじみます

♨フライパンや鍋で調理する時は焦がさないように頻繁にかき混ぜますが、この方式なら煮込む時間が短縮できるだけでなく、レンジで加熱している間に別の料理などを準備できるので調理時間が効率的に使えます。

★ソーセージのキャベツ蒸し★

休日のブランチに

①ざく切りにしたキャベツと薄切りした玉葱をフライパンで軽く塩・胡椒して炒める

②「ルクエスチームケース」に①の野菜を並べた上に、カットしたソーセージとミニトマトを並べてレンジで加熱する

③レンジから一旦取り出し野菜とソーセージを良く混ぜ合わせてからレンジで再加熱後、余熱で蒸らす

④トマトがしんなりしたらできあがり

♨野菜を軽く炒めた方が水っぽくなりません。

但し、水分の少ない野菜をレンジで加熱するときは少量の水を加えることが必要。

◆写真がありませんが、付け合わせなどに使うふかし芋も少量の水を加えてチンすれば簡単にできます。

★鶏肉のトマト煮★

まだ「ルクエ」で試していませんが、鶏肉のように中まで火が通らないと心配な食材に「ルクエ」はピッタリ。煮込み時間が短縮できそうですね。

いつもはレギュラーサイズの「ルクエスチームケース」を使いますが、先日のスペイン旅行でペティートサイズ(1人用)も入手したので一人分の野菜炒めやスープリゾットなどにも使えそうです。

Lekue (ルクエ) ペティート スチームケース トマト(パッションレッド) 62041

- 出版社/メーカー: Lekue

- メディア: ホーム&キッチン

ウニづくしの誘惑には克てない・・・デパートの北海道展でお手軽グルメツアー [食べること]

旅の楽しみのひとつに地方色豊かな郷土料理や名産品を味わうことがありますが、近頃はネットのお取り寄せという便利なシステムで居ながらにして全国のグルメを楽しめます。その土地の新鮮な食材を割安価格で入手できるというので各地の「道の駅」も車で移動する人に大人気のようです。

日頃あまり車を利用せず、国内旅行に行く機会も少ない私の楽しみは、デパートなどの物産展や全国の駅弁を集めた催事です。

中でも海産物をはじめ酪農や野菜など特産品がたくさんある北海道展は、物産展の王者。人気のある北海道展も競合が激しい東京地区のデパートは各社とも独自企画の商品を限定発売するなど消費者の財布の紐をゆるめさせる知恵を絞っています。そうはいっても年金生活者としてはあれこれ買いまわるわけにもいかないので事前に情報収集して厳選するようには心がけています。

今年の秋も、松屋の「GINZAの北海道展」に出向き“一点豪華主義”をテーマに北海道グルメを味わってきました。といいつつ、やはり一つには絞りきれず、2日通ってしまいました・・・

★札幌「海鮮どんぶり茶屋」の「北の贅沢至宝丼」★

甘くてとけてしまいそうなのにしっかり存在感のある味わいの大きなボタン海老と生ウニ、そしてあっさりした秋鮭とイカはまさに北海道の味覚。

野菜として添えられていた刻んだ山芋はいくらと相性抜群。

休日の夕方イートインで娘と一緒に。

★物産展の常連、利尻「食堂丸善」の「北海磯盛弁当」★

おいしいだし汁で炊き込んだうにめしの上に蒸しウニ、いくら、アワビの3点盛りの豪華版。

ひとり贅沢ランチに初購入。

★札幌じゃがいもHOUSEの

「農夫のウニ(右)・カニクリームコロッケ」★

夕食のおかずとして購入。

初めて味わったジャガイモとウニはまた食べてみたい組み合わせ。

★日原農園「メロン」★

この出展にあわせて生産された完熟メロンは毎回のリピート品。

さて、今回はこの4品を購入しましたが他にも機会があればまた食べてみたい北海道グルメがいくつかあります。

★利尻「食堂丸善」の

「利尻磯めしかにみそデラックス」★

カニ肉とみそを混ぜて食べる濃厚な味が病みつきに。

小腹を満たすなら、シンプルな「うにめしのおにぎり」がオススメ。

★札幌後楽園ホテルの

「大きなホタテと和牛ステーキ弁当」★

どかんと来るおいしさ!

★利尻「食堂丸善」の焼きウニ弁当★

心ゆくまでウニ尽くしを堪能・・・

★北海道グルメがてんこ盛りのスープカレー★

海のうまみがぎっしり詰まった分厚いホタテの存在感。

◆十勝名物の豚丼にウニのせ◆

甘辛ダレの豚丼はおいしいけれど、正直言うとウニはあまりあわない?

こうやって並べると、私はウニの誘惑に克てないことがよく分かります。

娘はウニを飽きるまで食べたいなどと言いますが、私はほどほど食べられれば十分幸せです。

そういえば、以前ラッコがホタテばかりかウニを大量に食べてしまったというニュースがありました。

おいしいものはラッコもわかるといっても漁師さんにとっては大被害。異常気象の影響でホタテが不漁という今年はラッコ対策を考えているでしょうか。

あったかお鍋が恋しい季節・・・マイブームはきのこたっぷりの「せんべい汁」 [食べること]

★スープを吸ってくにゃくにゃになった南部せんべい。

この感触が病みつきになる?

あたたかいと思っていた10月ですが、朝晩吹く風はほおに冷たく北海道では初雪の便り。今年の秋は駆け足で走り抜けそうそうです。

あつあつお鍋がなによりのご馳走という季節到来ですが、最近のマイブームはきのこをたくさん入れて作る「せんべい汁」。先日開催されたB級ご当地グルメの日本一を決める第5回B-1グランプリ大会で3位(ブロンズグランプリ)を獲得した「八戸せんべい汁」を自己流レシピで作るのです。

★昨年末、信州・原村リングリンク・ホールのパーティでも

大鍋で作った「せんべい汁」はおじさまたちに大好評。

「せんべい汁」の存在については、SNS仲間が一昨年秋みちのく旅行に行ったときの旅行記で初めて知ったのですが、南部せんべいがあまり好みでないためその時はスルーしていました。しかし、昨年になって旅先で食べた「せんべい汁」に感動した彼女がネットでお取り寄せしてまで食べているという書き込みがありました。岩手の南部せんべいの中途半端な薄甘い味とは別物の、小麦粉と重曹に薄い塩味だけのシンプルなせんべいを比内地鶏のスープに煮込むというのです。

秋田の比内地鶏のスープで作る「きりたんぽ」が好きな私はこれで俄然興味がわきました。

とはいえ近くの店でみかけることはなくネットでお取り寄せすることも忘れていた昨年の秋、近くのスーパーの東北みやげ企画の折り込みチラシで「せんべい汁」を発見し、すぐ買いに行きました。

早速パッケージのレシピを頼りに作って見たのですが、具材の選定が甘かったのか少し物足りない感じで家族の評判はイマイチ・・・。

本場で一度も食べていないので本物の味がわからないのが困りましたが、生協の共同購入でもみかけたので人気メニューらしいと確信して、ネットで公開されているレシピなどを参考にしながら自分好みの味を研究(ちょっと大げさ?)。

★市販の「せんべい汁」に添付されているスープでは、

スープ2袋で水800CCと書いてあるが、鶏肉やきのこ、

好みの野菜など具をたくさん入れて大鍋で作る場合、

だし汁や市販の「比内地鶏のスープ」を足す。

★鶏肉にはささがきゴボウと糸蒟蒻が良く合う。

このふたつは我が家では外せない具材。

★粘りの強い小麦粉を使ったせんべいは、割入れてから

必ず7-8分以上煮て柔らかくなった時が食べどき。

(長時間鍋に放置すると、びっくりするほど膨らんで

ふにゃふにゃになるのでその場で食べきれる量だけ煮る)

★もちろん、できあがった「せんべい汁」を視覚的に

引き立ててくれるのは私のお気に入り

“箱瀬淳一先生作の赤いお椀”。

★だしの味が足りないときは、後からでも

鍋にいれられる「ぽんとだし」が便利。

たまには六本木でフレンチを・・・「OHARA ET CIE」 [食べること]

先日、“六本木方面のフレンチレストランでランチを”といううれしいお誘いがありました。

会社員時代は毎日都心に通勤していたので、時にはお手軽な値段でランチが食べられるビストロ感覚のフレンチに行きましたが、最近は手料理の自炊生活がメインなので本格的フレンチとは縁遠くなってしまいました。

梅雨明け前とは思えない強い日差しの中、汗をかきながら探しあてた「OHARA ET CIE」は西麻布の裏通りにあるプティメゾン。冷房が良く効いた半地下式の明るい店内はここだけ静かなときが流れているようです。

プリフィックスのランチコース、あれこれ悩みながら料理を選ぶのも久しぶり・・・

オードブル:私は甲殻類が大好きなので、オマール海老を選びました。

デザートのように口当たりの良いムースは、食欲の落ちる真夏にぴったりの前菜です。

知人は季節の鮎を使ったオードブル。(右上が鮎)

私は塩焼きの鮎は大好きなのに、日本料理でも他の調理法だとなかなか口に合わないことが多いのでリスクを回避してしまいました。

本日のスープ:

サービスの方から素材の説明を詳しく聞いたはずなのに、自宅に戻ったら忘れていました。

冷たいポタージュは素材の味がいかされ、濃厚だけど飽きの来ないおいしいスープでした。

メインは、最近マイブームになっている簡単そうで奥の深いメニュー、「鮮魚のポワレ」。

のどぐろとこんがりソテーしたホタテの間にアワビのリゾットが隠れているボリュームのあるひと皿。

バターソース味のリゾットはアワビとワイルドライスの組み合わせが新鮮な食感がとても美味。

(アワビのリゾットはプラス料金の価値がある逸品)

私のデザートはアーモンド風味のババロア:

プラリネとマンゴーソースという意外な組み合わせ。

キャラメルとマンゴーソースの味が一度に味わえる欲張りな組み合わせで、お持ち帰りスイーツとちょっと違う感覚を楽しむことができました。

ところで鮮魚のポワレですが、鮮魚と組み合わせるソースと素材選びがシェフのこだわりのような気がします。

自分でも時々チャレンジしますが、魚の身が崩れてしまったり、ソースの味があわなかったり私にとってはなかなか難度が高い料理です。

◆「的(まとう)鯛のポワレ」:

六本木ヒルズにあるホテルのビストロで娘がご馳走してくれたランチのメイン料理。

焼き野菜とバルサミコソースを組み合わせたシンプルなものでした。

(ランチタイムはオードブルとデザートがビュッフェ形式なのでメインはあえてシンプル?)

◆「本日のお魚のポワレ」:

東銀座のこじんまりしたビストロは、私のお気に入りお手軽フレンチです。

メインの魚が目立たないほどシーフードや野菜がたっぷり使われており、11時半開店なのに12時前に売り切れることもあるランチタイムの一番人気メニュー。

さて、目も舌も大満足のフレンチレストランのランチ。

プチフールとコーヒーを楽しみながらゆっくりおしゃべりしていたらあっという間に3時近くになっていました。

最近は、外食といえばお手頃価格の居酒屋か中華やイタリアン。ホームパーティの手料理を教えてもらったり、テレビの料理番組などをみてレストランメニューに挑戦することもあり、メニューによってはイタリアのマンマが作る家庭料理と競えるかなと思ったりしますが、やっぱり本格的なフレンチは別物だと実感しました。

フレンチも昔風の濃厚な味付けでなく、いわゆるヌーヴェル・クイジーヌが主流となっているのですが、トマトが好きな私のファーストチョイスはイタリアンになりがち。

(料理の師匠?直子さんの「ズッキーニの冷製ポタージュ」、おいしかったです)

直子さんの「ズッキーニの冷製ポタージュ」のように手間がかかるスープを自分で作らないにしても、たまにはシェフのこだわりのフレンチを食べて自分のベロメーターを適正に保つようにしておかなければ自画自賛の料理三昧では腕もあがりません。

子どもたちの『食育』が心配・・・”変な給食” [食べること]

(豚肉を野菜と一緒にせいろ蒸しにしたヘルシーメニュー)

(韓国料理のおかずは素材の種類が多い)

(石焼きビビンバは自分では作れません)

リタイア生活を始めた頃、自宅近辺に適当なご飯やさんが少いため『昼食難民』になりそうだった私ですが、最近はご近所探訪の成果と年金生活者としての知恵&節約モードで昼食に悩むことも少なくなりました。

(パスタには、なすとリコピンが豊富なトマトをたっぷり)

(キャベツが沢山食べたくなったらポトフ)

コレステロール値が高いのでそのための配慮はしますが、栄養バランスに関しては、一日三食トータルで考えることにして昼食は結構適当だったりもします。

我が家は子どもが生まれてからも共働き生活だったので、娘は生後6週間から保育園児となり、昼食は給食担当の職員の方が作った給食のお世話になる生活が小学校卒業まで続きました。

(東北の味覚、せんべい汁。きのこを沢山入れるのが好みです)

(鍋のあとの雑炊が楽しみ)

鍋料理は冬場の手軽なメニューとして我が家でもしばしば登場するお気に入りメニューで、鍋のあとの雑炊やうどんも楽しみです。野菜が沢山摂れるし多めに作れば次の晩ごはんも楽できるので、ものぐさな私にはぴったりですが、子どもの『食育』という観点からは留意すべきこともあるようです。

娘が保育園児の頃、園との連絡帳には毎日自宅での生活情報として朝晩の食事の内容も記入するようになっていました。

娘がお世話になっていた保育園の給食は手作りでメニューもよく考えられていたので、冬場は娘の夕食にも鍋料理や雑炊などのメニューが頻繁に登場しました。しかし、ある日の連絡帳に“素材の味が混じった雑炊のような食事ばかりだと、肉や野菜など素材そのものの味がわからない子供になってしまうので注意してください”と先生からの書き込みがありました。当時、『食育』という言葉は一般的ではなかったのですが、保育園では『食育』がきちんとなされていたように思います。

小学校にあがってからも、娘の小学校は自校調理方式でいつも作りたてのあたたかい給食が提供されていました。メニューもバラエティに富んでいましたが、娘が苦手だったのは「揚げパン」だけ。私が苦手なレバー料理も、他人の分も食べてあげるほどおいしかったそうです。

夕食メニューと重複しないために、毎月配布される献立表をチェックしていましたが、時にはちょっと変わった組み合わせのメニューが登場することもあったような気がします。といっても娘の記憶の中の給食は学校生活における楽しみであり、手作りで美味しい給食という印象のようです。

娘の学校は恵まれている方だとは思っていましたが、先日の朝日新聞の記事には驚かされました。

首をかしげたくなる学校給食のメニューを集めた本「変な給食」という本が出版されたというのです。

管理栄養士である著者・幕内秀夫さんは、「学校給食と子どもの健康を考える会」を設立し、全国の給食情報を収集してきた方ですが、献立表に書かれた材料一覧をもとに自ら調理して再現した料理の写真入りで“変なメニュー”を紹介しています。

幕内さんによる“変なメニュー”とは、

●食べ合わせがミスマッチ

●砂糖と油を多く使った「お菓子給食」

●分量そのものが足りない「貧乏給食」など。

「成人病の低年齢化といった健康問題につながるばかりか、子どもの味覚がおかしくなる」と幕内さんは指摘していると記事にはありました。

さて、実際に出された”変な給食”メニューの実例として新聞で紹介されているのは、

★酢豚、ジャムトースト

★豆腐のカレー煮、ココア揚げパン

★チョコパン、アメリカンドッグ、白菜スープ

★桜エビのかき揚げ、みそ汁、黒糖パン

★カレーうどん、アメリカンドッグ、小倉白玉

もし、こんなメニューを我が子の給食の献立表にみつけたら、ちょっとびっくりですね。

しばらく前になりますが、コンビニ食に頼りがちな一人暮らしの若い女性の食事内容が「カロリー足りて、栄養足りず」などと言われたことがありました。“変な給食”のメニューは、栄養素のバランスだけはしっかり計算されているものの、全体の食べ合わせまで配慮していない『福笑いメニュー』が多いそうです。たしかに、一品ずつは家庭でも食べますが、この組み合わせは普通あり得ないでしょう。

米飯給食よりもパン給食の方が“変なメニュー”になりやすいとも幕内さんは指摘していますが、そういえば、娘が通っていた当時の小学校では米飯給食が多かったようです。

WEBサイトを運営している知人は、次世代を担う子どものために“食育と食の安全を考える”「はなまる給食」というサイトを立ち上げました。学校給食の献立とレシピを紹介するこのサイトに情報提供している学校はまだ数少ないのですが、参加校がもっと増えるようになれば、あんな“変な給食”を出す学校が減るかもしれませんね。

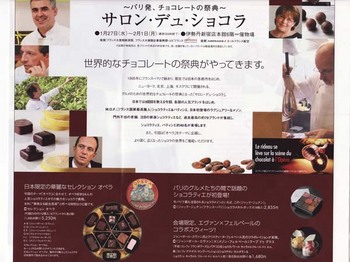

伊勢丹の「サロン・デュ・ショコラ」、今年はさらにパワーアップ? [食べること]

(伊勢丹のチラシより)

今年もバレンタインデーを前に、新宿・伊勢丹で開催されている~パリ発、チョコレートの祭典~『サロン・デュ・ショコラ』の会場に行って来ました。

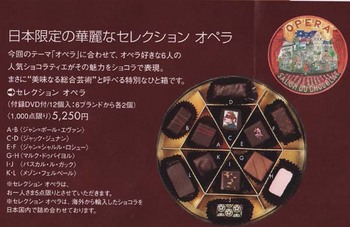

今年のテーマは、「オペラ」:

すべてチョコレートで作られた”食べられるアート”に魅了されます。

(ダロワイヨは、オーケストラの舞台をイメージした大作)

(ダロワイヨ)

昨年初体験した“食べられるアート”に感動した私は、今回は販売商品が豊富な初日の昼下がりに行ったのですが、女性たちの熱いまなざしでチョコレートが今にも溶け出しそうに感じたほどの熱気があふれる会場でした。有楽町西武が今年末に閉店するというニュースにも驚かないほど未曽有の『百貨店不況』さなかの平日とは思えない人出です。

日本では8回目となる今回は、“M.O.F(フランス国家最高職人)ショコラティエ&パティシエ、日本初登場のラグジュアリーなメゾン、門外不出の老舗、注目の新進ショコラティエなど過去最高の70ブランドが集結”というふれこみ。

さらに、ショコラティエ、パティシエ約40名が来場ということで、イケメンのショコラティエに群がる女性たち(?)を取材しようとテレビクルーも来ていて大変な賑わいぶりでした。

(「セレクション・スペシャル」)

会場についてすぐ、娘からリクエストされた、“フランス・ショコラ界の重鎮たちの味わい”をひと箱に凝縮した「セレクション・スペシャル」を購入しました。

今最も注目されているファブリス・ジロット氏をはじめ厳選した10ブランドから1個ずつ詰め合わせているのではずれがなく毎年人気の商品です。

(マルク・ドゥバイヨルは、バロック風の美しいパッケージ)

(日本にお店があるル・ポミエ

「ラネ・デュ・ティーグレ」:

トラの中にはペアのハートチョコ入り)

実際に商品として売られているショコラはかなりお値段がはるし、食べてみたい誘惑に克てなくなってしまうので、会場に展示されているショコラのオブジェを色々見て回ることにしました。

(クリスチャン・カンプリニ氏:

店舗を持たずニース近郊の小さな村のアトリエで製作するM.O.F)

(ピエール・エルメ氏:

マカロンが有名ですが「スイーツ界のピカソ」と言われるとか)

(フィリップ・ベル氏「能・オペラ」)

(ジェフ・オーバーバイス氏:

ルクセンブルク大公御用達ブランド)

(ステファン・トレアン氏:

日米で仕事をするフランスのM.O.Fパティシエ)

(ナオミ・ミズノ氏:

京都のショコラティエ)

伊勢丹にも出店している『カリスマ』たちは独自のテーマで展示

「ハート」

(ジャン=ポール・エヴァン氏)

(2009.1撮影したエヴァン氏)

会場内にもカフェが設けられた、パリの巨匠ジャンポール・エヴァン氏はハート、コンフィチュールの妖精、アルザスのクリスティーヌ・フェルベール氏(メゾン・フェルベール)は昨年同様、ビジュー(宝石)がテーマのようでした。

「ビジュー」

(クリスティーヌ・フェルベール氏)

(会場でのクリスティーヌ・フェルベールさん:

昨年は私もツーショット写真をお願いしてしまいました)

(ファブリス・ジロット氏:

プロたちから「次にどんな作品をだすのか?」最も注目されているM.O.F)

私がいた時、一番人気だったのは、“今最も注目されているM.O.F”ファブリス・ジロット氏のブースでした。女性たちがサインや写真撮影を求めて並んでいただけでなく、商品購入にも長蛇の列ができていました。

本当は、日本限定の華麗なセレクション「オペラ」というDVD付きのショコラボックスにとても惹かれたのですが、5000円超という値段で断念。昨年“食べるのがもったいないほど可愛らしい”メゾン・フェルベールの砂糖細工のスミレを購入した私ですが、結局口にすることがないまま・・・

(ル・ポミエ「バーガー・ラブ」:

マカロンにラズベリーとチョコレートクリームが挟んであります)

(ル・ポミエ「エクレール・ティーゲル」)

ショコラだから、味わってこそ・・・ということで、ハンバーガーのように仕上げた可愛いマカロンと、干支のトラをモチーフにしたエクレアを買って帰ることにしました。

夕食後、娘と一緒に至福のデザートタイムを過ごしましたが、映画「ショコラ」にも描かれているように、やっぱりチョコレートは幸せな気分になれる食べ物です。

パリから始まったチョコレートの祭典は、ニューヨーク、東京についで、北京、モスクワ、上海と開催都市を増やしています。今年も日本では、東京のあと、京都、名古屋、福岡、札幌、仙台の各都市で開催予定。ショコラへの熱い情熱で“百貨店不況の風”も吹っ飛んでしまうとよいのですが。

クロアチア旅行の予習?・・・クロアチアレストラン「ドブロ」 [食べること]

(右の写真は、アドリア海の真珠・ドブロヴニク)

10月中旬、クロアチア・スロヴェニア方面の旅行に出かけます。

アドリア海を挟んでイタリアの対岸にあるクロアチアは、世界有数のリゾート地といわれますが、旧ユーゴスラビアの一部としてサッカー好きにはおなじみの国。フランスW杯とドイツW杯の2回、日本はクロアチアと対戦し、一勝もできませんでした。

また、レッズサポ的には、半年という短期間の在籍ながらサムライ魂で天皇杯初優勝に貢献して、レッズをACLに導いてくれたトミスラフ・マリッチ選手の故郷です。

(といっても、マリッチはドイツ生まれのドイツ育ちでクロアチアには住んだことがないそうです)

サッカー界で旧ユーゴスラビア出身の著名人、日本代表の前監督で旧ユーゴスラビア代表監督でもあったオシムはボスニア・ヘルツェコビナ、現名古屋グランパス監督のストコイコビッチはセルビア、元ACミランのボバンはクロアチア、浦和レッズの低迷期に熱いプレーを見せてくれたゼリコ・ペトロビッチは、モンテネグロと、彼らの祖国は分かれてしまいました。

長い内戦状態にあった旧ユーゴ時代、ディナモ・ザグレブの選手だったボバンが9ヶ月間という長期出場停止になったきっかけにも民族紛争の影響がありました。

(クロアチア・スロヴェニアには世界遺産がたくさんありますが、”92の滝でつながれた16の湖と広大な森が織りなす幻想的光景”「プリトヴィッツェ湖畔国立公園」を歩くのが楽しみです)

さて、今回の旅の主目的はサッカー観戦ではなく、クロアチアとスロヴェニアの世界遺産などの観光です。そして、旅の楽しみには各地方の郷土料理を味わうことも・・・

クロアチアやスロヴェニアは豊かな自然に恵まれ、長い歴史の中で周辺諸国の多様な食文化の影響を受けているためバラエティ豊かな料理があるそうです。アドリア海の新鮮なシーフード、イタリア料理のパスタやピッツァ、生ハム、そしてパプリカ風味の肉の煮込みグヤーシュやロールキャベツなども。パッケージツアーの食事でも日本人の好みにあいそうな料理が期待できそうです。

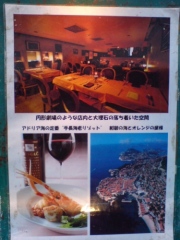

(クロアチア料理のレストラン「ドブロ」)

ということで、クロアチア旅行の予習のため(?)、京橋にあるクロアチア料理レストラン「ドブロ」でランチしてきました。日本国内でクロアチア料理を提供するレストランは、このドブロだけ。(最近、長野県佐久市に姉妹店ができたとのこと)

(クロアチアグッズも飾られている店内)

(ギャラリーのような落ち着いたインテリア)

ランチメニューには、パスタやリゾット、鴨肉のロースト、肉の煮込み料理などの他、『クロアチアセットメニュー』もあって迷いましたが、結局、一日20食限定という『ビーフ・ストロガノフ』に前菜・デザート・ドリンクをセットしました。

(セットの前菜には、『ラタトゥイユ』風の野菜煮込みも)

(季節の野菜とサワークリームを添えた『ビーフ・ストロガノフ』)

6時間煮込んだとろとろの牛肉にサワークリームでまろやかなソースがおいしく、ご飯がすすむメニューでした。

(本日のデザートは、『アーモンド風味のブラマンジェ』。

コーヒーに添えられた自家製クッキーは、イタリアの『ビスコッティ』風でした)

いかにもクロアチア料理らしいイメージの、『サルマ』(3週間塩漬けにしたキャベツのロールキャベツ)や、『シュトゥルクリ』(ザグレブ風のラザニア)の方が王道の選択かとは思いつつ、クロアチア本国で食べる前に日本で食べるのはやめました。

その他のクロアチア郷土料理や『アドリア海の手長海老のグリル』などは夜のアラカルトメニューにはありますが、ランチメニューは、カジュアルなイタリアンやフレンチといった感じでしょうか。

クロアチア旅行で、ベロメーターを磨いてからまた食べに行ってみようと思います。

トマトづくしの夏野菜料理から、ポテト料理がおいしい季節に [食べること]

(トマトとズッキーニのパスタ:

市販のトマトソースに生トマトを加えてコクのあるトマト味に)

(新種の料理用トマト)

東京の短い夏は終わってしまったようです。

今年は、35度以上のうだるような暑さも体験しなかったし、日中暑くても朝夕は涼しい日が多かったし、なにより8月の天気がぱっとしませんでした。体力の消耗は少なかったけれど、天候不順の影響で野菜が高騰し、家計費的にはダメージが・・・

(トマトソースのペンネ・リガータ:

調理してから時間がたって温めなおしてもおいしく食べられるので食事時間がバラバラな時、作り置きすると便利)

以前は仕事を持つ主婦として、デパ地下総菜利用や手抜き料理が多かった私も、最近は手作りせざるを得ない環境になり、複数の店を見比べて品定めするなど食材の購入に時間をかけるようになりました。トマトが大好きなので、料理にもサラダにもトマトの出番は多く、イタリアン風の創作料理(?)がしばしば食卓に登場します。といっても簡単に本格的な味を出せる市販のトマトソースなどトマトの加工品に生のトマトを加えるのが最近のマイブームです。

血液をさらさらにする効果があるトマトは、コレステロール値を下げなければならない私には欠かせない食材ですがトマトジュースは苦手。

最近、生で食べるよりも調理した方がおいしいという新種の調理用トマトを発見しました。

トマトの本場、イタリア地中海に浮かぶシチリア島で育種開発されたそうですが、湯むきしてオリーブ油で炒めると、商品パッケージに書いてあった“甘くてからみつくような濃厚な味わい”が実感できます。

リコピンはオリーブ油で炒めて食べると吸収率がさらに倍になるといいますが、このトマトは、ピンク系の大玉と比較し、リコピン8倍、ギャバ約2倍、グルタミン酸約3倍といういわば『美肌トマト』。しかも水分が少ないので調理時間が短くてすみ手軽に使えるといいことづくめ。

調理前に湯むきすることと、トマトは形が残るように短時間で調理するのがポイントです。

(チキンソティ、自家製トマトソースがけ:

オリーブ油で軽く炒めたトマトとエリンギを添えれば、コレステロール対策もバッチリ?)

そして、あたたかい煮込み料理が恋しくなるこれからの季節に出番が増えるのは、野菜たっぷりのポトフ。鍋いっぱいに作ったポトフは、翌日はカレー風味やトマト風味にリニューアルすれば飽きずに食べられるので夕飯の支度の手間も省けます。

(「八ヶ岳農場直売所」で購入した「アンデス(赤))

ポトフを作るときのこだわりのポイントは、ジャガイモ。ほくほくして甘い「インカのめざめ」が入手出来たときには必ずポトフを作ります。先日「八ヶ岳農場直売所」で購入した「アンデス」も外見はサツマイモみたいな赤いジャガイモですが、シンプルなコンソメ味のポトフにぴったりでした。

(さくらチップの薫り高いベーコン:

ポトフに入れるとスープにコクがでて「ご馳走ポトフ」になります)

さて、今度の週末は、「八ヶ岳農場音楽祭」を開催する信州・原村で合宿です。

今週末の「八ヶ岳農場直売所」には、どんな食材が並んでいるでしょうか?

花畑牧場の生キャラメル、あの口どけ感はやっぱり別物! [食べること]

北海道・十勝「花畑牧場の手造り生キャラメル」は新千歳空港でも販売開始時間前から行列ができ、ネットショップも常に売り切れ状態など“入手難”が話題になるほどの人気商品ですが、半年振りにようやくGETできました。

前回は、家族の北海道ゴルフみやげでしたが、今回はOLの“ネットでお取り寄せおやつ”のお相伴です。半年振りに口にした、「花畑牧場の生キャラメル」、舌触りのなめらかさや口どけ感はやっぱり本格的手造りならではのものと思いました。

真夏で室温の高い時期は、冷蔵庫から出して口の中にいれるとあっという間にとけてしまいゆっくり味わう暇もありませんでしたが、冬場は 少しだけゆっくり味わうことができました。

◆花畑牧場の「生キャラメルプリン」もぷるぷるした食感で美味。

◆要冷蔵の生キャラメルは口どけ感がポイント。

◆昨秋、デパートの北海道物産展で購入した、紋別の牧場ノースプレインファームの牧草の蜂蜜を使った生キャラメルもなかなかおいしかった。

(塩生キャラメル:小樽・北海道村)

(塩生キャラメル:小樽・北海道村)◆気軽に食べられる「塩キャラメル」もフランス産のブランド塩を使ったものが人気。

(Gue'randeの塩キャラメル:フランス製)

(日本の菓子メーカーも塩キャラメルを販売)

以前見たテレビ番組で、牧場長であるタレント・田中義剛さんは、厳しい品質チェックをして売り物にならないと判断した生キャラメルは廃棄処分(豚のえさ?)と語っていました。製造過程で少しでもなべがこげついたキャラメルは売り物にならないとか。

すべての工程が手造りの「生キャラメル」は、24時間体制でフル操業しても常に品不足状態で、数量限定の販売といいます。デパートの北海道物産展でも、花畑牧場の生キャラメルは整理券を求めて早朝から並ばないと入手できないようですが、最近のネット通販では販売開始時刻が毎日何回か設定されているので、こまめにチェックすれば入手できることがわかりました。

今回は、花畑牧場サイト内のオンラインショップで購入しましたが、楽天の中にも花畑牧場の通販ショップがあり、両者では商品のセット内容などが異なるようです。

さて、「生キャラメル」大ヒットの余勢をかって(?)花畑牧場で育てたホエー豚のしゃぶしゃぶや豚丼をたべさせる飲食店が、東京・青山にオープンしたというニュース。ホエーとは、チーズを製造する過程でできる乳清のことですが、今まで廃棄していたホエーを飼料にした豚肉は格別の味とか。

◆小田急の北海道展で食べた「豚丼炙りうにのせ」

十勝のドライブインいとう特製のたれを使った「豚丼」で、豚肉のおいしさ再発見。

花畑牧場のホエー豚はどんな味?

店内で食事をすれば生キャメルを購入できるようですが、夜のしゃぶしゃぶコースにはコラーゲンたっぷりで美肌効果の高いメニューが用意されているとのこと。美肌効果には惹かれますが、お値段もカロリーもかなり高そうなので悩ましいところですね。