梅雨の晴れ間の鎌倉散策・・・明月院・成就院の紫陽花とドラマのロケ地めぐり [街あるき]

先週末、梅雨の晴れ間に鎌倉の紫陽花散策に出かけました。

紫陽花が見ごろとなるこの時期は鎌倉が最も活気づく季節といわれる通り、北鎌倉で電車を降りると早くも駅の改札口を抜けるまで狭いホームが大渋滞。

駅からほど近い「あじさい寺」として有名な明月院も参道や散策路に咲く紫陽花を撮影するのもままならぬほどの混雑でした。

明月院の枯山水庭園

須弥山をかたどり仏教観を表現している

明月院・本堂

紫陽花の鉢を抱える仏様のアクセサリーが素敵

うさぎの宇宙ステーション

明月院の紫陽花の95%は姫紫陽花。

“明月院ブルー”といわれる通り、境内はすがすがしい青一色に染まっていましたが、かなりの人混みの中での撮影なので、紫陽花はズームで撮影。

明月院の後、鶴岡八幡宮などを経て長谷まで由比ヶ浜通りを歩きました。

梅雨の晴れ間の週末なので鎌倉市内はどこも大変な人出。

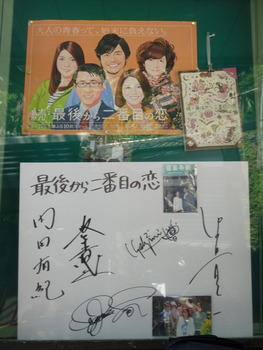

次なる目的地は成就院ですが、ちょっとだけ寄り道して、鎌倉を舞台に小泉今日子、中井貴一が大人の恋物語を繰り広げるTVドラマ「続・最後から2番目の恋」のロケ地めぐりを。

成就院の前、「極楽寺坂切通」もドラマに登場。

江ノ電・極楽寺駅の改札口は毎回登場。

ドラマ出演者の色紙を改札横に掲出。

紫陽花の花は一雨ごとに色が深まると言われ、傘を差しながら雨粒が光る紫陽花を愛でるのは風情がありますが、晴れの日なら小高い丘の上にある成就院がおススメ。

由比ヶ浜の眺望を見下ろす参道の両側に紫陽花が咲き誇っていましたが、西側の階段をのぼって、東側に降りるだけなら拝観料は不要。

由比ヶ浜海岸も、ドラマにたびたび登場。

さて、中井貴一たちの長倉家と、小泉今日子が住む家の近くにある神社は御霊神社。

神社の前の踏切もドラマによく登場するので、見物客が線路にはみ出して危険な撮影をしないように警備員が出ているくらい賑わっていました。

御霊神社は「面掛け行列」で知られていますが、宝物蔵には七福神のひとり、知恵の神様、長寿の神様として親しまれている福禄寿が納められています。

当初は「長谷寺の紫陽花散策路」も歩く予定でしたが、散策路入場の待ち時間が90分というので中止し、四季を通して花が楽しめるという光則寺をさくっと見学してから、懇親会場へ向かい約8キロの街歩き終了。

今回は大学のクラブOB会の街歩きとして出かけたので街なかのおしゃれな雑貨屋さんやカフェをチェックする時間はありませんでしたが、成就院で海と紫陽花が競演する絶景を鑑賞し、ついでに現在放送中のドラマのロケ地めぐりも楽しむ欲張りな街歩きでした。

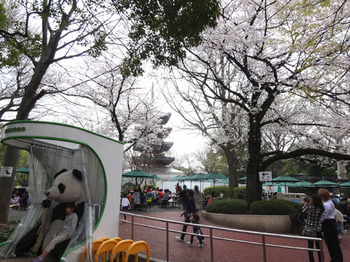

桜の季節の上野動物園、パンダとお花見スポットめぐり [街あるき]

毎年、桜の開花情報がとても気になりますが、桜の花見ほど自然現象に翻弄されるレジャーはないかもしれません。昨年、東京地方の桜(ソメイヨシノ)は、予想外のスピードで展開し、「上野のさくらまつり」が開催されるよりもずっと前に満開になってしまいました。今年は、昨年より開花日自体は遅かったのですが、気温の上昇で一気に満開になったと思えば“花散らしの雨”模様。

なんとしてでも上野の桜が見たいと思い、3月31日と4月2日の2回、短時間でしたが、上野動物園に行ってきました。

上野公園内、医薬祖神の「五条天神社」境内に「花園稲荷神社」の

赤鳥居

花見客で埋め尽くされた桜並木

上野公園、お花見5つのルールは「さくらさく」

「上野動物園」表門。(11時半前)

3月31日、平日でも入園券を買う人の大行列

表門前の「総合案内所」横の桜はオススメ撮影スポット

リーリーのいる運動場の奥には大きな桜の木。

パンダ舎の屋外展示場は混雑時でも自由観覧

満開の桜が散り始めると、リーリーの運動場には花の絨毯

パンダ舎の出口付近にある「サーラタイ」の黄金色の屋根

桜の奥に重要文化財・五重塔

大きな木の下で一休み

パンダと一緒に記念撮影

スカイツリーと桜並木のツーショットを撮りたくて西園へ。

上空にはスヌーピーがペイントされた飛行船

さて、上野のパンダズたちは大勢のお客様を迎えて絶賛営業中。

大混雑の中、なんとかコンデジで撮影した「さくらパンダ」。

<さくらとリーリー>

リーリー「さくら吹雪はなかなか風情がありますなぁ」

リーリー「さくら風呂に入ると寿命が延びる気がするよ」

<さくらとシンシン>

シンシン「やっぱり花より団子よねぇ」

<おまけの情報>

さくらパンダの素敵な写真は、「毎日パンダ」さんのサイトでどうぞ!

http://mainichi-panda.jp/

隅田川&東京湾クルーズ、新しいランドマーク・スカイツリーとゲートブリッジがある風景 [街あるき]

★吾妻橋付近から見た「東京スカイツリー」★

★「東京ゲートブリッジ」の真下を通過した★

東京の下町エリアに住むようになってから、隅田川・荒川・江戸川などの水辺は私にとって日常風景になりました。今では、整備された水辺のテラスが散歩コースになったりしていますが、私が移り住んで来た頃は夏になると異臭に悩まされた思い出があります。

先日、神田川水系の環境問題に長年取り組んでいる知人に誘われて、東京の水辺の新しい楽しみ方を探るクルーズに参加してきました。両国を発着点に貸し切り水上バスで「東京スカイツリー」と「東京ゲートブリッジ」というふたつのランドマークを巡る趣向ですが、「神田川ネットワーク」の会員諸氏による見どころガイドもありました。

★東京水辺ライン「両国乗り場」★

★「あじさい号」(定員140人)に乗船★

首都圏にも台風の接近が心配された週末でしたが、参加者の心がけがよいのか天候に恵まれ、波もおだやかで視界良好の船出。

隅田川は『橋の展覧会場』といわれるほど多様な姿の橋がありますが、大潮の満潮時と重なるということで橋桁の低い区間はキャビンからの観光になりました。

まずは「言問橋」付近まで隅田川を遡りますが、右岸サイドの席を確保できなかったので、「東京スカイツリー」の写真撮影は、折り返すまでお預けでした。

★「東京スカイツリー」★

★2012お花見時期の隅田川を通行する水上バス★

★「鏡ツリー」の名所★

もう少し上流の「言問橋」を越えたあたりからは、アサヒビール本社ビルの側面に美しく輝く「鏡ツリー」が撮影できる。(「隅田公園」の浅草側が撮影しやすい)

★両国駅を出て鉄橋にさしかかる総武線とスカイツリー★

★「永代橋」★

関東大震災の復興事業で架けられた重量感のある「永代橋」は、ライトアップされた姿が美しいのでTVドラマなどにしばしば登場。

「永代橋」から先は、屋上デッキに出て川風を身体いっぱいに受けながらのクルージング。

橋桁の低い箇所を通過するときは、スタッフの指示で身をかがめて橋をくぐるのもなかなか楽しい

★「勝ちどき橋」遠景★

隅田川で一番下流の橋は、多数の汽船・帆船が往来できるよう“跳開橋”だったが、交通量の増加などにより昭和45年から開かない橋になっている

★ビルの谷間の「東京タワー」★

★伊豆七島方面に就航の「さるびあ丸」★

★「レインボーブリッジ」遠景★

このあたりの風景は、TVや映画の「踊る大捜査線」シリーズでもお馴染み。

★「東京タワー」と東京湾遠景★

★「東京スカイツリー」と東京湾遠景★

★中央防波堤埋立地★

風力発電の風車もみえるが、この土地の所有権を巡って23区内で対立しているとか

★本日のハイライト、「東京ゲートブリッジ」★

初めて見たときは、恐竜が舞い降りたかと思うような風景にビックリしたが、旅情をかき立てるこの風景にもなじみつつある

★真下から見上げる「東京ゲートブリッジ」

歩行者専用路もあるが、思ったよりスリムな橋に見える

★「東京ゲートブリッジ」上空を通過する飛行機★

このクルーズには、橋の設計関係者も同行して、「東京ゲートブリッジ」建設に関する詳細解説があり、参加者のおじさまたちは興味深そうに説明に耳を傾けていた。

大型船も通過するこの橋は、羽田空港に近く高さ制限があるため、斜張橋や吊り橋でなく、トラス構造が採用されたとのこと。

★若洲地区のフェリー埠頭公園★

巨大な動物のモニュメントのように見え、参加者のお子さんは大喜び・・・

近づいてよく見ると

↓

★フェリー埠頭のクレーン★

東京湾には、日本の海を守る大事な任務を遂行している海上保安庁の巡視船も停泊していました。

領土問題のニュースでも注目されていますが、TVや映画の「海猿」シリーズ人気で志願者が増えたとか。

★海上保安庁の巡視船★

★お台場のランドマーク「フジテレビ」★

映画「踊る大捜査線」の最新作を見ると、台場地区の最近15年間の変貌ぶりがよくわかる

★夕暮れ間近の「レインボーブリッジ」★

さて、楽しかったクルーズも終わりに近づき、この先は橋桁が低い橋が多いのでキャビンに戻ります。

そういえば、ライトアップされたレインボーブリッジは、TVの定点カメラ画面でもお馴染みの風景ですが、「東京ゲートブリッジ」の夜景はどんななのか聞くのを忘れました。

出発地点の両国に戻って、ツアーは終了しましたが、東京には、江戸時代は物資の輸送に活躍していたであろう運河がたくさんあることが実感できました。

船上からの散歩も楽しかったのですが、次は隅田川下流や運河の水辺テラスを散策してみるのも楽しそうだなと思いながら帰途につきました。

このツアーに誘ってくださった「神田川ネットワーク」の大松騏一さんに感謝です。

♪♪春のうららの隅田川♪♪・・・・江戸の桜とスカイツリーのある風景 [街あるき]

今年は、完成した東京スカイツリーと桜のコラボが見られる初めての春です。

都心方面へ出るときの車中からはいつも眺めているけれど、震災後はご無沙汰だったスカイツリーの様子を見にカメラ片手に“ちょい花見”に行ってきました。

★吾妻橋から桜橋にかけて約1000本の桜が咲き乱れる隅田川

江戸時代の享保2年、八代将軍徳川吉宗が庶民も桜が見られるようにと開放した由緒あるお花見スポットとスカイツリー。

★隅田川近辺各所で桜まつりが開催されたが、隅田川挟む形の隅田公園では、4月15日まで桜まつりを開催中。

隅田川のクルーズ船や水上バスが発着する台東区側は浅草観光の外人客も多い。

墨堤の桜は、文化年間、隅田村の境から寺島村の白髭周辺に地元の文化人佐原鞠塢と浅川黙翁により植桜されました。

これは幕府の命ではなく、村民の手による初めての植桜の事例といいますが、その後も村民による植桜が相次ぎ、墨堤には見事な桜並木ができ、江戸の桜の名所になったそうです。

明治以降も文化人・実業家の協力の下村民を中心として桜が植え続けられていましたが、近年、墨田区も「墨堤の桜保全・創出事業」を実施して早咲き・中咲きなど様々な品種の桜を隅田公園に植樹するなど新たな桜の名所づくりに注力。

★墨田区側には、水戸藩下屋敷の遺構を利用して造られた日本庭園があり、向嶋芸妓茶屋が設けられるなど風流なお花見ができる。

★花見客は、隅田公園の見事な桜よりもスカイツリーの撮影に夢中。

★クルーズ船乗り場には長蛇の列。

船のデッキはカメラの放列・・・・

★東武鉄道ロマンスカーとスカイツリーの2ショットも人気の構図。

浅草発着の列車は橋の上で徐行するので、乗客はスカイツリーを間近でゆっくり見られる。

東武鉄道はスカイツリー開業を前に駅名を「業平橋」駅から「とうきょうスカイツリー」駅に、路線名称も「東京スカイツリーライン」に変更。

★お花見弁当も花盛りですが、江戸風の湯島・扇の笹巻き弁当

さて、スカイツリーまで徒歩20分の錦糸町からちょっとしたお花見をしながらスカイツリーに向かうお散歩コースもオススメです。

いつもはスカイツリーの全景を見ながら歩ける「タワービュー通り」を行きますが、今回はのんびりお散歩40分コースの「大横川親水公園」ルートを歩いてみました。

水と緑の遊歩道を歩き、業平橋から上がればスカイツリーはすぐそこに・・・・

生活空間にあるスカイツリーと桜という組み合わせも個人的にはお気に入りです。

★墨田区が生んだプロ野球界のスーパーヒーロー、王貞治さんが卒業した「業平小学校」は、「タワービュー通り」にある。

桜前線は順調に北上中とのことですが、関東地方は、いきなり初夏のような陽気で満開の桜もビックリし、花散らしの雨に慌ただしく葉桜に?

「東京スカイツリー」、日々成長する姿を楽しめるのはあとわずか [街あるき]

★559メートルのスカイツリー★

(2011.1.22:吾妻橋西詰から)

★559メートルのスカイツリー上部★

(2011.1.22:吾妻橋から)

★直下から見上げるスカイツリー★

(2011.1.22:建設現場付近)

2012年春の開業をめざして建設中の「東京スカイツリー」、墨田区にある建設現場周辺には週末ともなるとカメラを構えた大勢の見物客が訪れています。隅田川を挟んだ台東区側にある浅草観光のついでに「スカイツリー見物」も定番コース。

現在の高さは574メートル(2011.2.7現在)ですから、既に最終的な高さ(634メートル)の約90%に到達しており、今春のうちにゲイン塔の先端が完成時と同じ634メートルに到達する見込みです。

ということで、外から見て塔体のダイナミックな変化が楽しめる日々は残りわずかとなったわけです。

2010年3月29日に338メートルとなって東京タワーを超え、日本で最も高い建築物になってから10ヶ月たちましたが、晴れた日には関東一円からその勇姿が見えるようです。

《スカイツリー建設地は浅草とは隅田川を挟んだ下町エリア》

★外国人観光客にも人気の浅草寺・仲見世通り(台東区)★

★江戸時代創業の「言問団子」(墨田区)★

言問橋周辺もスカイツリー撮影の定番スポット

★墨田区の向島界隈は江戸時代からの花街★

「東京スカイツリー」の建設エリアは、城東地区にある我が家から都心に向かう途中にあり、昔から土地勘のある場所です。都心へ出るときの車窓から見えるだけでなく、自宅マンションのバルコニーからもその姿を垣間見ることができるので、我が子の成長を見るような気持ちになってしまいました。

★十間橋から、川面に映る『逆さツリー』★

(2010.10.11:Photo byスカテン定点観測実行委員会)

私と同じような気持ちなのか、好みの撮影ポイントから定点観測(&撮影)を続けているというタワー・ウォッチャーも多いそうで、毎日写真撮影している方もいると聞きます。

人気の撮影スポットのひとつは、タワーが真正面に見え、北十間川の川面に『逆さツリー』が映る「十間橋」ですが、タワーの背丈が高くなってしまった現在は広角レンズでないと全景が入らないようです。

★一番人気の撮影スポット・押上の京成橋★

(2011.1.4)

★工事用ゲートがある業平・東武橋付近★

(2011.1.22)

また建設地の直近にある東武橋や京成橋付近で記念撮影撮影する人が多いのですが、あまりにも大きく成長したタワーの全景を一緒にいれるのは困難です。

★北十間川「枕橋」から559メートルの『逆さツリー』★

(2011.1.22)

★スカイツリーの真横を走る東武特急★

(2011.1.22)

先日、午後の遅い時間に十間川の隅田川寄りにある「枕橋」を通りがかりました。

撮影してみたらシャンパンゴールドに輝くタワーが川面に映りとてもきれいでした。この付近は運河に係留されている屋形船や高架を走る東武の特急電車も一緒に撮影できるのでひと味違う風景の写真が撮れそうです。

★「枕橋茶や」:「スカイツリーReport」という情報誌発見★

★壁には、常連客が撮影したスカイツリーの写真★

東武線のガード下、枕橋の近くに「枕橋茶や」というお休み処があり、スカイツリー観測の情報スポットになっています。

散策に疲れたら、スカイツリーの写真を眺めながらハーブティでひと休み。お店自慢のほかほかの豚まんも美味しかったです。

成長過程のスカイツリーの写真が壁を埋めつくし、マニアックな情報誌もあったり、スカイツリー・ウォッチャーには楽しいお店です。

そういえば最近、『スカイツリー効果』で、押上や業平橋などの不動産価格が上昇中とか。

素晴らしい眺望を期待し、近隣の物件ではスカイツリーが見える部屋の成約率が高いそうです。

城東地区では建設地から少し遠くても条件次第では自宅から「スカイツリー」を見ることができます。

思いがけない場所でいきなり「スカイツリー」が出現することがあれば、ごく間近でも周囲の建物に遮られてまったく見えないところもあります。

《自宅から見るスカイツリーの風景》

★264メートル(2010.1.7)★

★東京タワーの高さを超えた338メートル(2010.3.30)★

★368メートル(2010.5.6)★

★塔の上部が欠けた、、、約400メートル(2010.6.12)★

筋金入りのタワーウォッチャーではない私も自宅から見えるスカイツリーの風景を時々写真撮影していましたが、塔体の高さが400メートルくらいになると先端がバルコニーの軒先に隠れて全体像が見えなくなってしまいました。我が家と同じフロアでも部屋の向きが違ったら今でも見えるのかと思うとちょっと残念です。

★398メートルのスカイツリー★

(2010.6.2:錦糸町)

自宅からは最上部が見えなくなる頃錦糸町に用事があったので、「スカイツリー」が真正面に見える道路上から撮影しました。どんなに頑張っても電線がなんとも邪魔・・・

錦糸町からのアクセスでも、きれいな写真が撮れる場所があると聞きました。

もう少し暖かくなったら、散歩がてら出かけてみようと思います。

「高天原」パワースポット巡り・・・「天孫降臨神話の里」でデジカメがパワーに反応? [街あるき]

今回の阿蘇の旅では、熊本県にある「通潤橋」経由で宮崎県の高千穂まで足をのばして観光しました。

高千穂といえば神話の国ですが、実は日本の神話には殆ど無知な私にとって今回の旅は新発見の連続でした。

★「高天原日の宮幣立神宮」(熊本県・山都町)★

(鬱蒼とした杉木立に覆われ鎮守の森を形成している)

掲示板に“大日本史に見える知保(ちほ)の高千穂宮が当宮の所在地である。筑紫の屋根の伝承のように神殿に落ちる雨は東西の海に注いで地球を包むので高天原日の宮の伝承を持つ国始めの尊宮である。・・・・・・神武天皇ご発輦(はつれん)の原点で、皇孫健磐龍命は勅命によって天神地祇を祭られた・・・・・・”と記されていましたが、私には難解すぎ。

(囲まれた場所が聖域になるという彫り物(えりもの))

「神話と伝説のふるさと」宮崎県には数々の史跡や、神話・伝説・神楽などの民俗芸能が数多く残されています。今回は高千穂町を駆け足で見学。

★岩戸開きの神話の里「天の岩戸神社」

(宮崎県高千穂町)★

(”太陽の神”マテラスオオミカミの像)

(タヂカラオノミコトが岩戸を吹き飛ばし、世界に光りが戻ったという)

(アマテラスオオミカミが隠れたと伝えられる「天岩戸」をご神体として祀っている西本宮を参拝)

(神門)

(神社の人が案内してくれました)

(拝殿:菊のご紋章)

(神楽殿)

(扉の向こうにはご神体「天岩戸」がある)

本殿の横にある扉をくぐると写真撮影禁止のご神域。

岩戸川越しに奥の方にご神体の「天岩戸」があると説明されました。しかし誰もご神体に近づいたことはないとのことで、木や草が生い茂っていてよく見えませんでした。

★パワースポット「天安河原」★

一度神社の境内を出て、土産物屋などが並ぶ道を歩いてパワースポット「天安河原」へ。

岩屋の奥に隠れてしまった『アマテラスオオミカミ』をどうやって外に出すか神々が集まって相談したといわれるところです。

(岩戸川:流れが急になっている箇所もある)

( 河原にたくさん積まれた願いごと)

(「天安河原宮」)

(鳥居のある洞窟「仰慕窟」)

八百万の神を祀る「天安河原宮」では、“身体一杯にパワーを吸い込むつもりで”と言われていたので、みんなが真剣な表情でパワーを浴びている写真を写そうとしたら、デジカメのメディアが満杯。

予備に持ってきたデジカメで撮影しようとしたらいきなり、デジカメがガタガタ震えだしました。

ガタガタ震えるふるえるデジカメのシャッターを押すと

心霊写真みたい・・・

デジカメがパワーを浴びて、何かが降りてきたのか?

実は、これはこのデジカメの持病?

どうやら部品の不都合で時々こういう現象がおきるらしく、そのうち修理に出さなければいけないのです。でもこのときの症状はいつもより重篤で、回復するまでに数日かかりました。

(口蹄疫の被害蔓延に震える宮崎県知事を暗示?)

土産物屋の店頭には宮崎県のPRマン(?)東国原知事の写真やキャラクター商品が目立っていましたが、牛に発生した口蹄疫騒動で「宮崎牛」ブランドは壊滅的な打撃を受けて存亡の危機とか。

国産牛を愛するひとりとして一日も早く事態が沈静化することを祈るだけです。

阿蘇山への旅 その2・・・・・・・雄大な阿蘇の山々からの恵みの水 [街あるき]

(「白川水源」:

湧水池の各所から水が湧きあがっているのが見えました)

(白川水源は、南阿蘇村にあります)

雄大な阿蘇の山々に降った雪や雨が長い歳月をかけて清らかな水になる・・・・・・

おいしい水に恵まれた熊本の中でも、一級河川「白川」の源である「白川水源」の湧水量は毎分60トン。

(”神の水”は、浜の真砂のように尽きることがない?)

入場時に環境保全のための協力金100円が必要ですが、ペットボトルやポリタンクに“神の水”を持ち帰ることができます。「日本の名水百選」に選ばれた湧水池の水を私もひしゃくで汲んで味見しましたが、くせがなく口当たりのよい程よく冷たい水でした。

(白川エリアの水源巡りウォーキングは2時間コース)

(田園地帯に出現する観光名所「通潤橋」:

右手の森の手前に見える水道橋)

(五老ケ滝川に架かる「通潤橋」:

長さ75.6メートル、高さは20.2メートル、

アーチの半径は27.2メートル)

九州の真ん中、熊本県山都町にある「通潤橋」は、江戸時代、水の便が悪く水不足に苦しんでいた白糸台地の農民を救うために建設された水道橋。

嘉永7年に時の惣庄屋、布田保之助が“肥後の石工”たちの持つ技術を用いて建設した日本最大級の石造りアーチ水道橋は今でも周辺の田畑を潤しています。

(「通潤橋」の上部からの眺望:棚田がみえます)

通水管に詰まった堆積物を取り除くために行われていた放水が今では観光放水として人気があり、私たちも正午の放水時間に合わせて見学に行きました。

「通潤橋」は、逆サイフォンの原理で橋まで落とした水を水圧で押し上げるから、栓を抜けば水が噴き出し、その先の高台(白糸台地)にも水を送ることができるのです。

(木製の太い栓を外すと水が勢いよく放水される)

観光放水は、土・日・祝日の正午から行われますが、間近でみた放水の瞬間は大迫力でした。灌漑用の橋であるため田植期には放水は実施されませんが、予約制の有料放水もあるようです。

(橋へ上がる通路から見た放水)

(左右の栓が外される観光放水は15分間)

橋の上から放水が始まる瞬間を見た後、下まで降りて見学しましたが、同行者が一人、田圃のぬかるみにはまって足首まで泥だらけになってしまいました。

見学場所の周辺には棚田もあるので足下には十分な注意が必要です。

阿蘇山への旅 その1・・・・・・”火の山”の脅威と向き合い自然風土を守る暮らし [街あるき]

(噴煙をあげる阿蘇中岳)

(阿蘇山からの眺望)

連休を前に学生時代からの仲間と一緒に”火の国熊本”の秘湯に泊まり、阿蘇山とその周辺を観光する二泊三日の旅に出かけました。今回は、先輩が幹事となって旅程などを企画してくれたので私は何も考えずに“おまかせツアー”に参加する気楽な旅でした。

到着した日に熊本市内観光、翌日は高千穂峡まで足をのばし、お目当ての阿蘇山観光は3日目でした。

熊本方面は初めてだったので、事前に銀座熊本館で観光パンフレットなどの資料を入手して少しは予習しましたが、実際に行ってみると阿蘇山のスケールの大きさは想像以上のものでした。

(俵山峠展望所から見た噴煙をあげる阿蘇山)

阿蘇山とは、高岳、中岳、根子岳、烏帽子岳、杵島岳の「阿蘇五岳」の総称で、カルデラ(東西約17㎞、南北約25㎞、面積約350K㎡)の外側にはなだらかな火砕流台地によって外輪山が形成されています。阿蘇エリア外輪山の大部分は「阿蘇くじゅう国立公園」に指定されており、豊かな自然環境の中に多くの温泉や観光スポットが点在しており、とても一日では周り切れません。

(青いガスが右手に流れていると近づけない)

世界最大級のカルデラの中で今も噴煙をあげている中岳火口は、活火山でありながら「阿蘇山ロープウエー」や有料道路利用で簡単にアクセスして火口縁間近まで見学できる阿蘇観光最大の目玉として有名です。

残念ながら私たちが訪れたときは風向きが悪く、ガス濃度基準オーバーによる立入り規制中でした。周辺に溶岩がごろごろし、“活火山ならではの大迫力”という湯だまりを見学することができませんでしたが、ぜんそくの持病があると低濃度のSO2でも発作を起こすというので要注意です。

阿蘇山は有史以降、火口から溶岩流が流れ出た記録はなく、草千里や山麓の人家などで地元住民の方が被害にあったという報告はないとのこと。しかし、昭和以降中岳火口までの道が整備されたことにより、誰でも簡単に火口縁まで行けるようになったため、火口付近に近づいた観光客などが被災する事故が相次ぎました。噴石や火山ガスによる被害を防ぐために、現在中岳火口周辺はガス自動測定装置が設置され、ガス濃度が一定以上を検出すると立入りが規制されるようになっています。

(→阿蘇山火山防災連絡事務所の西火口規制情報)

(草千里ケ浜)

(放牧場へ運ばれるあか牛)

阿蘇の風物詩である草千里では放牧されたあか牛たちがのんびり草をはみ池の水を飲んでいましたが、この緑豊かな大草原を維持するため毎年早春に『野焼き』を行うことで、家畜に有害な虫を駆除し、灌木のはえない美しい草原を保っているとのこと。

『野焼き』実施前には消火隊を養成し、延焼を防ぐ『防火帯』を設けるなど入念な準備をしても、天候条件の急変などで予想外の飛び火による事故がおきる可能性はあるし、実際に他のエリアでは火災や煙による死者のニュースもありました。何百年にもわたって阿蘇の美しい草原を命がけで守ってきた伝統行事ですが、近年は『観光野焼き』が行われる一方で、高齢化による人手不足も問題になっているようです。

(集落単位の放牧場:

ご近所の牛さん達は一カ所に集まるのが好き?)

(宿の夕食で食べたあか牛のステーキ:

バターの風味と相性抜群)

また、広い草原で放牧される阿蘇特産のあか牛は、日本人の好きな霜降り肉でなく身が引き締まった肉質になるため子牛の高値売却は望めないそうで、年寄りの小遣い稼ぎ程度の小規模な農家が多いとか。

(仙酔峡ロープウエー頂上付近:

久留米から来た高校生は徒歩登山。)

さて、火口への「阿蘇山ロープウエー」をあきらめた私たちは5月のミヤマキリシマ(ツツジ)で有名な「仙酔峡ロープウエー」に向かいました。しかし、ツツジの見頃には2週間くらい早く、ロープウエーから眺めるピンク色の“花の絨毯”は幻に終わりました。でも溶岩ばかりで草木も生えない火山の風景は一見の価値がありました。

(空港に向かうバスの車窓から見た俵山:

「あそにしはらウインドファーム」の風力発電用風車がみえる)

マイレージ特典で確保した航空便の都合で、私だけ仲間とは別れて宮地から空港へのバスに乗りました。皆はやまなみハイウエイをドライブして阿蘇山観光の絶景スポット「大観峰」から阿蘇五岳の眺望を満喫したはずです。

ところで今回実現できなかった観光はいつ実現できるでしょうか・・・・・・

桜の散歩道・・・・・・鄙の桜を愛でながら亡き友に思いを馳せる [街あるき]

この数年、初詣に行きそびれることがあっても満開に咲き誇るソメイヨシノだけは見逃したくないという思いが強く、都内の桜の名所に出向き写真を撮るようになりました。

(皇居・千鳥ヶ淵:2009.4撮影)

(目黒川:2008.4撮影)

特に“両岸から張り出した桜の枝が水面に覆いかぶさる風景”が好みで、皇居・千鳥ヶ淵緑道や目黒川の桜の散歩道は何度でも歩きたいお気に入りの『お花見スポット』です。

例年なら心が浮き立つような桜の季節にもかかわらず、今年はなんとなく気分が沈みがちでした。

というのは、昨年2月に亡くなった大学のクラブ同期の友人を偲ぶ会を計画していたさなかに、同期の男性の訃報が飛び込みました。会の目的が『偲ぶ会と送る会』に変わってしまったことを嘆いていたら、今度は同期の友(女性)がかなり厳しい闘病生活中という情報がはいったのです。

2月はじめに会った時は、手術を控えていることなど傍目には分からずいつも通り話をしたばかりだったので、深刻な病状とはにわかに信じられない気持ちでした。

(善福寺川の桜並木)

都内の桜が満開になった日、杉並方面に住む友人の誘いで善福寺川のお花見に向かう途中、彼女の容態が急変して帰らぬ人となった知らせを受けました。

せっかくなので友人とのお花見は決行しましたが、美しい桜並木を歩きながらも、突然この世から居なくなってしまった友についつい思いを馳せがちでした。

長寿の時代というのに、私の友人は急いで人生を駆け抜けてしまう人が本当に多すぎます。

住宅街のそばを流れる善福寺川の静かな遊歩道では、近所の人たちがお年寄りや小さな子どもと一緒に、桜の木の下に腰を下ろしてお弁当を広げながらのんびりお花見をしていました。

(善福寺川の桜並木)

気心のしれた仲間や家族と近間でお花見をするような何気ない日常生活が、ある日突然終わってしまうなんて今の私には想像できませんが、友は今年の桜を見ずに逝ってしまいました。

(目黒川の桜:週末には桜まつりが開催されていました)

友の葬儀があった週末、都内はどこも見事に満開の桜でしたが花冷えと言うにはあまりに寒すぎる陽気で、週明けも冷たい雨。これほどまでの天候不順は今まで体験したことがないように思います。

(京成線・鬼越駅付近では電車からも桜並木が見えます)

脱力感に襲われていた私ですが、ぽかぽか陽気に誘われて、京成沿線の桜の名所である真間川(市川市)の桜並木を見に行きました。

(スタート地点:真間川の上流に向かいます)

京成線・鬼越駅から上流に向かい、富貴島小学校の横から回り込んで細い川幅の遊歩道を歩くコースは地方都市の雰囲気が感じられるコースです。

(自然の残る川辺には様々な鳥が飛来します)

(どぶの匂いも感じられる川ですが、水鳥が遊んでいました)

(北方橋の上でお弁当を広げる人たちもいました)

(八方橋付近は工事中で迂回するようになっていました)

(対岸をよく見ると川幅がかなり狭くなっています)

(富貴島小学校横の道から回り込んで真間川に出ます)

川の改修工事のために桜並木が伐採されてしまったエリアもあるようなのですが、一級河川とは思えないほど川幅が狭いところもあります。

(川幅が狭いけれど一級河川・真間川です)

千鳥ヶ淵緑堂のような華やかさはないけれど鄙びた散歩道なので、今の私の気分にぴったりのお花見スポットでした。

(適当なところで折り返し、踏切を過ぎて下流に向かって歩くと国道14号に出ます)

自分の未熟な写真撮影技術では、その美しさを十分伝えられないもどかしさはありますが、少しはお花見気分を楽しんでいただけたでしょうか。

東京スカイツリーが、東京タワーの高さを超えた [街あるき]

墨田区に建設中の新電波塔・東京スカイツリーが3月29日午前、港区の東京タワーの高さ(333メートル)を超えました。でもまだこれは半分の高さで、完成すると634メートルという世界一の電波塔になるそうです。

(東京タワーが道路の突き当たりに見えるベストポジション)

大学時代は、毎日東京タワーを間近に見る生活だったし、社会人になってからも昼休みや帰宅時に東京タワーの遠景を目にする日々が多く東京タワーには思い入れがあったので、何となく複雑な心境です。

(東京スカイツリー:2010.3.29午前撮影)

といっても、建設中の東京スカイツリーは都心への行き帰りの電車からよく見えるし、自宅マンションのバルコニーからも身を乗り出すと見えるのです。

(パリジェンヌは永遠の憧れ・・・)

(ま冬のセーヌ川越しに見えるエッフェル塔)

ところで、私は、パリのエッフェル塔が大好きで、セーヌ川に架かる橋から見る景色に憧れています。

東京スカイツリーは隅田川から近いので、暖かくなったら、同じようなアングルで東京スカイツリーが見える場所を探しに行ってみようかと思います。

(スペシャルバージョンにライトアップされた

エッフェル塔:2008.12.31撮影)

(五輪カラーにライトアップされた東京タワー:

2009.7.4撮影)

エッフェル塔はライトアップされるととても美しいのですが、東京タワーも、折々には特別なライトアップになります。でも今は毎日見える環境でないので、せっかくのライトアップも見逃すことが多いのが残念。

しかし、東京スカイツリーなら自宅から見えるので、完成したらどんなライトアップを見せてくれるのか、これも楽しみです。

(東京スカイツリー:2010.3.29午前撮影)

(東京スカイツリー:2010.1.7撮影)

本日はあいにくの天気で、ぼんやりとしか東京スカイツリーの姿が見えませんが、1月はじめとは明らかにプロポーションが変化していることがわかります。

これからもっと高さが伸びていくと、同じ場所からどんな風に見えるのでしょうか・・・・・・