“ルネサンスの優美”ラファエロ展、進化し続ける『偉大なる美の規範』を満喫 [私的美術紀行]

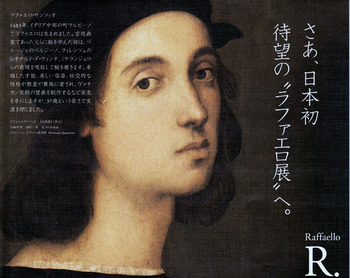

★展覧会チラシ「自画像」★

(1504-06年頃:ウフィツィ美術館蔵)

現在上野の国立西洋美術館で開催中のイタリア・ルネサンスの巨匠「ラファエロ」展には、日本初公開となる『大公の聖母』をはじめ油彩・素描など23点のラファエロ作品が集結しています。

イタリア政府の全面協力により実現したこの展覧会にはイタリア各地と、ルーヴル美術館、プラド美術館などヨーロッパ各国を代表する美術館からラファエロの珠玉の作品が来日。

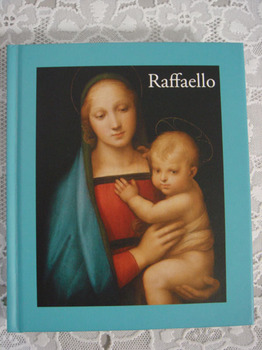

いつも手元に置いて眺められる「ミニ図録」

フィレンツェのパラティーナ美術館(ピッティ宮殿美術館)からは、本展覧会の目玉作品としてキービジュアルにも使用されている『大公の聖母』と『エゼキエルの幻視』など、ウフィツイ美術館からは『自画像』やラファエロの素描を元にした版画などが出品されています。

「ラファエロの像」は、ルネサンスの面影が色濃いウルビーノの街をのぞむ高台のローマ公園にある

ラファエロの生家・父のアトリエ

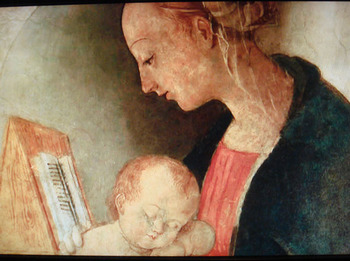

ラファエロの名前の由来となった「大天使ラファエル」を描いた父の作品(左)

(以上2点はPhoto by BS・TBS)

1483年4月6日、中部イタリアの地方都市ウルビーノの宮廷画家の息子として生まれたラファエロは、8歳で母を亡くし、その4年後には父も他界。その後の絵画修業については諸説ありますが、ペルージャの画家ペルジーノの工房へ弟子入りしたとされています。

その後フィレンツェやローマで活躍したラファエロは37歳の誕生日に亡くなるまでの短期間に数多くの名画を残し、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロとともに「ルネサンス三大巨匠」の一人といわれます。

本展は、「画家への一歩」、「フィレンツェのラファエロ」、「ローマのラファエロ」の3章でそれぞれ肖像画や素描からラファエロの成長過程を辿り、4章の「ラファエロの継承者たち」では、ラファエロが下絵を描いたライモンディの版画など後世への幅広い影響にも触れています。

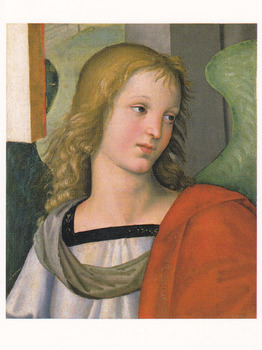

絵はがき★「天使」★

(1501年:ブレーシャ、トジオ・マルティネンゴ絵画館蔵)

ラファエロ17歳頃の作品からは、師とされるペルジーノの様式を体得し、すでに後年の優雅さが現れているといわれる

特に、私的に一番興味深かったのはこれまであまり目にする機会がなかった絵画技法における黎明期のラファエロ作品に出会えたことです。

画家としてラファエロの名が初めて現れるのは、1500年12月10日作成された祭壇画《トレンティーノの祭壇画》の契約書。ペルージャ近郊の町の聖堂のために制作した祭壇画は、18世紀に地震の被害を受けて解体され、現在その断片がヨーロッパやアメリカの美術館に分蔵されています。

今回、ナポリのカポディモンテ美術館所蔵の『父なる神、聖母マリア』(祭壇画の上部分)と右下部分の『天使』が出品されています。

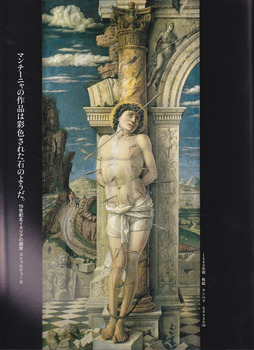

★「聖セバスティアヌス」★

(1501-02年頃:ペルガモ、アカデミア・カッラーラ絵画館蔵)

ラファエロの明快で調和のとれた形体を構成する能力が発揮されている作品

(Photo by「イタリア・ルネサンスの巨匠たち」)

初期の作品では、『聖セバスティアヌス』も注目すべき作品でしょう。

杭に縛られ身体に無数の矢が刺ささる美青年の殉教者というイメージの殉教者を、ラファエロはペルジーノ風の優美な身ぶりで描いています。

他の画家たちの形を、自由にしかも調和させながら自分の芸術を築いていくというラファエロの才能が見て取れる作品といわれています。

(参考;マンテーニャ「聖セバスティアヌアス」

1460年頃:ウィーン美術史美術館蔵)

(Photo by 講談社「世界の美術館」)

ウルビーノのラファエロの生家(博物館)の自室の壁には、ラファエロ作と伝えられる聖母子像があり、聖母の顔は実母のマジアにそっくりといわれています。

(以上2点はPhoto by BS・TBS)

父の死後、継母と折り合いが悪かったラファエロが後に多くの聖母子像を描いたのも実の母への思慕が影響していると推測する人もいますが、1504年、21歳のラファエロはウルビーノ宮廷の実力者の紹介でフィレンツェに進出し、孤独な少年時代を過ごした故郷に別れを告げます。

大富豪メディチ家の支配のもと、芸術の都へと発展したフィレンツェでは、ミケランジェロとレオナルド・ダ・ヴィンチという二人の巨匠が活躍していました。

当時のフィレンツェでは教会や役所などの大きな仕事は彼らの独壇場だったこともあり、ラファエロは、主に上流貴族の注文による肖像画と聖母子像を数多く制作しています。

フィレンツェ時代のラファエロはダ・ヴィンチなど先人の技法を完全に自分のものとしてから自分らしい画風の中に生かす達人となり、フィレンツェの人気画家になります。

絵はがき★「聖ゲオルギウスと竜」★

(1504-05年:ルーヴル美術館蔵)

レオナルド・ダ・ヴィンチの影響がはっきり見て取れるといわれる

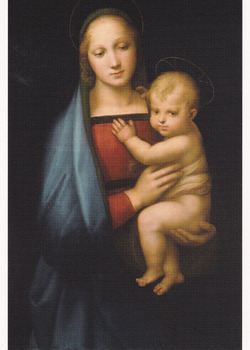

絵はがき★「大公の聖母」★

(1505-06年:フィレンツェ、パラティーナ美術館蔵)

赤い服に青いマントを羽織った聖母マリアとふっくらした体つきの幼児キリストは、教会の絵はがきやパンフレットにも使われるほどポピュラーな作品。

黒い背景は、18世紀頃に塗りつぶされたもので、もとは窓のある室内空間が描かれていたことが判明している。しかし背景などがきちんと彩色されていないようで、この作品は未完成だった?

フィレンツェ時代に制作された『大公の聖母』は、ラファエロの聖母子像の代表作で、のちに描く聖母子像の原型ともいわれる作品。

“見飽きてしまったイメージの平凡な絵”などという人もいますが、背景が黒く塗りつぶされたことによって、思わず跪いて祈りを捧げたくなるような『信仰の空間』を創出する効果が高まっていると感じます。

(参考;エル・グレコ「聖アンナのいる聖家族」1590-95年頃

:トレド、タベラ施療院蔵)

(Photo by エル・グレコ展チラシ)

先の「エル・グレコ展」で見た祭壇画として制作された作品などが、素晴らしい絵画作品なのに“こういうマリア様を見ていると祈る気がおこらない”などと揶揄されるのと対照的ですね。

ラファエロが、フィレンツェ時代に個人宅で飾られる祭壇画として描いた聖家族像は小ぶりなサイズの作品も多いのですが、慈愛に満ちた聖母と愛らしい幼子の情景には心が和みます。

絵はがき★「聖家族と仔羊」★

(1507年:プラド美術館蔵)

28×21.5センチの作品は、額縁にも注目したい

1508年秋、当時の教皇ユリウス2世に招かれ、ヴァティカン宮殿の教皇の居室「署名の間」の装飾作業を依頼され、25歳のラファエロはローマへ旅立ちました。

この頃、ヴァティカン宮殿のシスティーナ礼拝堂では、ミケランジェロが天井画を完成させており、ラファエロがミケランジェロのダイナミックな人体表現をわがものにしたと思われます。

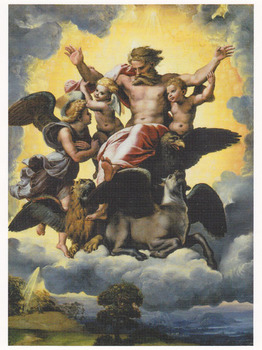

絵はがき★「エゼキエルの幻視」★

(1510年頃:フィレンツェ、パラティーナ美術館蔵)

ミケランジェロの影響が見られるこの作品は1518年の制作という説もある。

「署名の間」の2作目の壁画として制作した『アテネの学堂』の大成功によりラファエロは教皇のお気に入りとなり、ユリウス2世の後任の信頼も得て、絵画制作だけでなく、サン・ピエトロ大聖堂の主任建築家や古代遺跡発掘の監督官も任命されました。

ラファエロは多くの注文をこなすために工房の弟子との共同制作を余儀なくされ、弟子に下絵を描かせていると酷評されたこともあるようですが、パトロンたちの肖像画や聖母子像の制作は自ら行っていたといわれます。

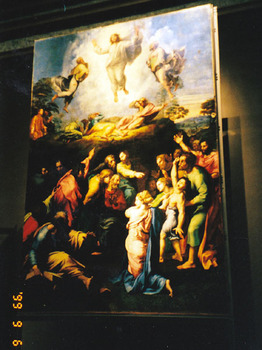

★「キリストの変容」★

(1518-20年:ヴァティカン絵画館蔵)

1999年ヴァティカン絵画館を見学した時に撮影したのはこの1枚のみ。

ラファエロの絶筆といわれるこの作品は、熟慮され純化した構図が素晴らしい

公私とも多忙を極める生活で疲弊し、突然の高熱で寝込んだラファエロは37歳の誕生日にこの世を去り、翌日、遺言により古代ローマの神々を祭った神殿パンテオンに埋葬されました。

模倣から始めて頂点を極めたラファエロは、自らが下絵を描いた作品をライモンディによる版画として広く流布させることで、その後400年にもわたって古典絵画のお手本となり、以後の芸術家にとっては乗り越えるべき巨人になったのです。

上野の国立西洋美術館で素晴らしい「ラファエロの世界」に出会える貴重な機会をお見逃しなく!

2013年6月2日(日)まで開催中です。

※ラファエロの「聖母子像」についてはこのブログで以前ご紹介しています。

また、ラファエロの生涯を愛を込めた伝記として描いた里中満智子さんのコミックは何度も読み返した私の愛読書です。

沒有醫生的處方

sublingual cialis online http://cialisyoues.com/ Cialis alternative

by Discount cialis (2018-04-14 18:55)